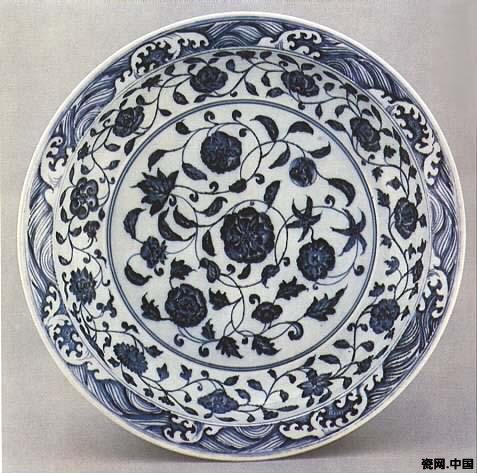

青花瓷清丽、隽逸,千百年来不断地向世人展现了她迷人的风采。所谓青花瓷,是指一种用钴料直接在瓷胎上绘制花纹图案,然后再施透明釉,在高温下一次烧成,呈现蓝白色相间效果的釉下彩瓷器。青花瓷色调明快典雅,釉面光洁莹润,弥久犹新。在青花瓷的绘制过程中,将中国画的笔墨效果与艺术魅力淋漓尽致地表现出来,是中国青花瓷艺术的一大特色。清代龚轼《景德镇陶歌》中赞誉青花瓷的诗句:“白釉青花一火成,花从釉里透分明。可参造化先天妙,无极由来太极生”,被人们广为传诵。

中国青花瓷最早出现于何时何地,学术界有过两种不同的观点:有的学者认为我国青花瓷器受波斯文化影响,其绘制原料以及制作工艺均传自波斯;另一种观点则认为青花瓷是中国的创造,历史上只是使用过进口钴料而已。据专家考证,青花瓷最早出现在唐代,此时河南巩县窑附近地区已有原始青花制作,遗存的青花瓷器及考古发现残片可以佐证。宋代青花瓷虽有生产,但仍属于初级阶段,发展缓慢,传世器物很少。元代青花瓷趋向成熟,尤以江西景德镇生产最为精致,有一定数量的青花瓷器传世,成为今天世界各大博物馆的珍藏品与各种拍卖会上的抢手货。

青花瓷虽然色彩单一,却并不让人感觉单调。功力深厚的瓷绘艺人,或浓施淡抹,笔触灵动;或刻意求工,层次分明;或寥寥数笔,一气呵成;线条曲直,蜿蜒飘逸,几分精细,几分狂放;堪称妙笔生花,美不可言。千百年来出神入化的青花瓷,一直受到国人和世界各国人民的喜爱。早年通过古代的南北“丝绸之路”,陆续远销中亚、西亚与地中海沿岸各国。明代航海家郑和七下西洋,又带着大量青花瓷器沿海上“丝绸之路”流传到东南亚和西亚地区。今年四月在广东汕头海域实施的明代沉船“南澳Ⅰ号”水下考古发掘工作以来,出水文物总量已达万余件。主要种类是青花瓷,如青花瓷大罐、青花瓷大盘、青花瓷钵、碗、瓶、小酒杯和贴塑龙纹罐、釉陶罐、铜板、铁器以及金属凝结物等。其中青花大罐高约30厘米、宽大约20厘米,保存完好,是所有已出水文物中体量最大的青花瓷器。青花瓷大盘和带盖青花瓷钵也极具代表性,无论人物还是花草图案都为民窑艺人所绘制,朴拙洒脱;器物表面施满釉,底足粘有细砂,即“砂足器”,属于外销瓷中的常见类型。考古专家表示,“南澳1号”是迄今为止国内发现的唯一一艘明代晚期的商贸船,船上装载的瓷器主要出自福建漳州,部分为江西景德镇。此前在东南亚甚至于非洲的北部都曾发现过大量类似风格的瓷器,因此有关专家推测 “南澳Ⅰ号”很可能是从漳州附近出发,驶向东南亚一带。

元以来至明清各个朝代的青花瓷器在色料、瓷质、器形、图案花纹等方面均表现出不同时代的艺术特点。元代的青花瓷器发展已比较成熟,景德镇地区的元青花釉色白里泛青、光润透亮。青花料在当时分为进口和国产两种,早期使用的色料来自海外,称为“苏麻离青”或“苏渤泥青”,简称“苏青”。它是一种锰含量较低、铁含量较高的钴料。有学者从“苏麻离青”的发音分析,这种色料可能来自波斯(今伊朗)和叙利亚一带。钴土矿在我国浙江、江西和云南亦有蕴藏,因此历史上这些地区都曾先后生产过青花瓷器。元代青花瓷的胎体一般较为厚重,色彩鲜艳、构图繁密,采用多层装饰,花纹以龙凤、鱼藻、鸳鸯、荷鹭、缠枝花、山水、人物故事居多。内容丰富,笔法自由,生动传神;画面层次丰富,构图饱满,装饰性极强。许多器物画有八宝、莲花、海马和大云头等纹饰,明显受到喇嘛教艺术的影响。元青花造型优美,古朴端庄。既有恢弘雄伟的大器,如大罐、大盘、大碗等;也有精细灵巧的小器,如胎体轻薄的高足碗、高足杯、匜、盘等。元代,青花瓷多销往中亚、西亚国家,大罐、大盘、大碗适合那里人民的饮食生活习惯。笔者曾到土耳其伊斯坦布尔老皇宫博物馆参观,那里陈列着许多元明时期的中国青花瓷器。以人物故事为题材的传世元青花瓷器特别受到人们珍爱,如蒙恬将军、文姬归汉、昭君出塞、萧何追韩信、三顾茅庐、敬德救主、陶渊明爱菊等。元青花线条苍劲有力,平涂结合勾、皴、点、染,表现了与水墨画相同的艺术效果,显示出元代工匠高超的绘画才能。

明代是青花瓷发展的高峰时期,无论是景德镇官窑,还是各地民窑,都创作了许多精美的传世佳作。这一时期的青花瓷,一直被视为是中国青花瓷的一种典范,为后世所追仿。特别是永乐、宣德和成化、嘉靖及万历年间官窑烧制的青花瓷,以其胎釉精细、青色浓艳、造型多样、装饰丰富而著称于世。在造型方面,永乐时期虽然依然沿袭元代生产较大的罐、盘、碗等器,但也出现了很多小巧精致的器物与新品种:如天球瓶、抱月瓶、八角烛台、长颈方口折瓶等。纹饰以植物纹、动物纹为主。明代永乐、宣德青花瓷制作多采用进口青花料“苏麻离青”,颜色深沉、层次丰富,釉面白中泛青。成化年间,青花瓷使用了一种新的青料,叫“平等青”,也叫“坡塘青”,这种青料产于江西瑞州。“平等青”发色稳定,色泽淡雅、柔和,给人一种若隐若现、虚无缥缈的感觉。成化青花瓷,色泽淡雅,釉面肥润、抚之有玉质感;胎质细腻纯洁,白釉莹润如脂,造型轻灵秀美,这也可能就是成化青花瓷跨越时空至今仍保持无穷艺术魅力的原因之所在。图案花纹常见的有云龙、飞凤、团龙、团花、婴戏等。小巧玲珑是这一时期青花瓷器型的特点,多以盘、碗为主。在装饰上,青花加彩是成化年间的突出成就,有“斗彩”和“填彩”两种。明嘉靖、隆庆、万历时期官窑新品迭出,民窑精品也争奇斗妍。此时的青花瓷花色纯正稳定,蓝中泛紫,色调浓重鲜艳,真可谓炉火纯青。从嘉靖到万历,用于烧制青花瓷的色料是一种叫做“回青”的色料。所谓“回青”,也称“回回青”,与“苏青”一样来自阿拉伯地区。有专家考证,“苏青”与“回青”其实是同一种钴料的不同称呼,所不同的是“苏青”来自海上贸易,而“回青”来自与西域和中亚的陆路贸易。此时青花瓷造型,更加趋向多样化,除了各类餐具、陈设器及花盆、鱼缸外,还有各种宗教供器。在装饰上,过去极为少见的吉祥文字,如寿、福等被装饰在器物表面,道教题材也开始盛行。而万历年间的青花料则产自浙江,也由此名为“浙料”。虽没有嘉靖青花那样浓艳,但蓝中微微泛灰的发色,颇有自然沉静之感。器型以大器为主,如:龙缸、屏风等;装饰上除延续龙凤纹以外,各种动、植物及人物图案也较为盛行。

清代,康熙、雍正、乾隆三代皇帝对瓷器的生产工艺、胎釉质地、画面装饰都十分关注,甚至到了事必躬亲的地步,使清代青花瓷的制作技艺水平达到一个新的高度。这一时期的青花瓷色泽清新明快,青花蓝色犹如蓝宝石一般鲜艳明亮,晶莹光润。康熙青花料采用“浙料”,题材除植物、山水、动物、人物、故事等,还以长篇诗文作为装饰,如《赤壁赋》《圣主得贤臣颂》《滕王阁序》《四景读书乐》等。民窑青花在纹饰方面,显得更加生动活泼,形式多样,充满生活气息。出现了许多历史题材和戏曲故事画,如岁寒三友、米芾拜石、《西厢记》《三国演义》等。在瓷坯上绘画,一种颜色能表现出浓淡深浅多种层次,与中国画“墨分五色”一样,有“料分五色”之说。雍正时期的青花瓷,无论造型和装饰,与康熙青花挺拔遒劲的风格不同,表现出柔美俊秀的风韵。雍正青花的色泽幽静淡雅,图案花纹除缠枝莲、云龙、龙凤外,以清雅的折枝花、团花、竹石、三果、花鸟为多见。官窑青花,器物大小要求适度,画面效果重视神韵,造型变化讲究韵律。民窑青花则不拘一格,运笔熟练刚健,画风自然随意,具有很强的民间风格。乾隆青花瓷造型千姿百态,分为日用瓷、陈设瓷与文房用具几大类,讲究对称,追求精巧,工艺技巧胜过前朝;装饰手法层出不穷,同一器物上同时使用了青花、斗彩、雕镂、色釉等多种装饰手法。这一时期外销瓷数量巨大,清代外销瓷中青花占据很大比重。欧洲的来样图案主要是人物肖像、徽章、花卉、船纹以及清装人物图像等。从外销瓷画中可以看出,当时的绘瓷工匠功底造诣深厚,技法娴熟精到,作品具有很强的感染力。光绪初年曾大量烧造官窑瓷器,使一度生产低迷的青花瓷又显生机。当时的青花瓷以仿前朝较多,图案纹饰多以八吉祥、龙凤呈祥、万寿无疆、玉堂富贵、群仙祝寿、福禄寿喜为主。

青花瓷出现以来,为什么会受到历朝统治者的青睐和老百姓的喜爱?这是因为青色在中国传统文化中有着不同寻常的意义,具有深厚的文化底蕴与深刻的文化内涵。《荀子·劝学》:云“青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之而寒于水。”古时的读书人希望“青出于蓝而胜于蓝”,走上仕途后希望“青云直上”,博得一个老百姓拥戴的“青天”声名,有气节的人更希望自己身后能够“名垂青史”或“留取丹心照汗青”。日本著名画家东山魁夷在其《青青世界》一文中指出,同是青色,东西方民族却有不同的理解。在西方,青色是“精神和孤独,憧憬和乡愁之色,它带有颓废和死的诱惑的调子”。在东方,青色属于绿色世界,是万物生长的标志。西方人画圣母像,以青色为调子,哥特式建筑所表现的精神,给人的感觉也是青色的。青色,在西方文化中的地位,由此可见一斑。同样崇尚青色,意义却截然不同。中国人爱在瓷器上着青色,日本人作画也爱用青色,但青色的意义,却不是忧郁和沉思,而是素雅和恬淡;不是对于死的诉说,而是对于生的微笑。

青花瓷如同一首诗,吟诵千载,回味无穷;青花瓷如同一泓清泉,令人神往,物我两忘。品味青花瓷,碧海蓝天。犹如徜徉在中华文化的历史长河之中,青花瓷所体现出的历史价值、文化价值、科学价值和艺术价值永远值得我们去珍惜与探寻。