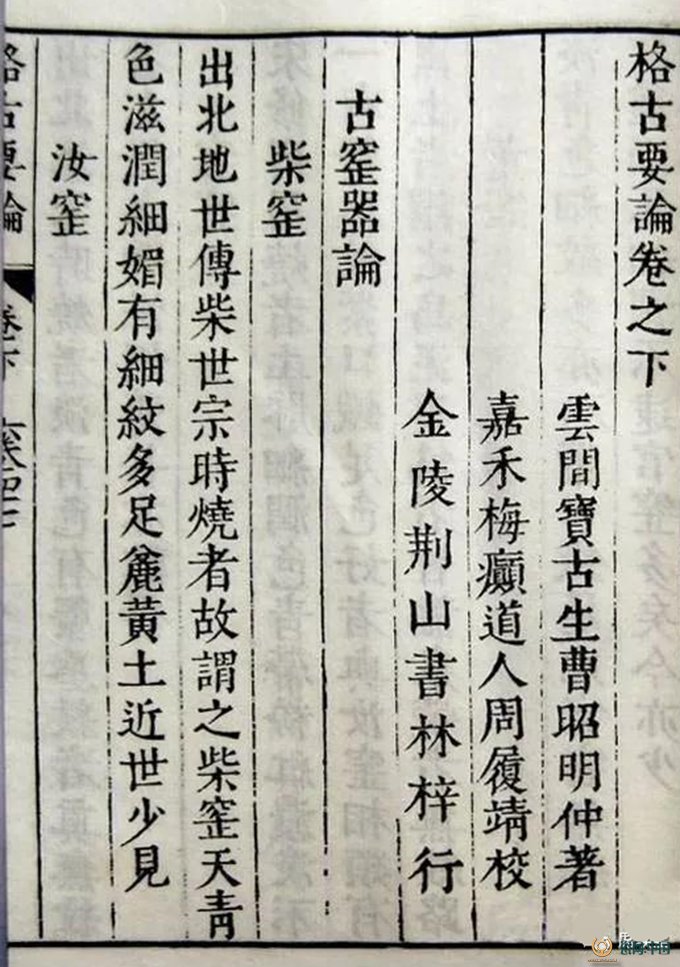

“柴窑”一词,最早见于明初曹昭《格古要论》之《古窑器论》,原文如下:

柴窑,出北地,世传柴世宗时烧者,故谓之柴窑。天青色,滋润细媚,有细纹(者)多,足粗黄土,近世少见。

柴窑这个名字的来由,“世传柴世宗时烧者”,作者并不肯定是否确切,这不奇怪。《格古要论》出版于明洪武20年,公元1388年,柴世宗954-959年在位,期间相隔了约450年,柴窑之名是不是与此有关,缺乏真凭实据,将信将疑,所以他用了“世传”二字。但曹昭所持的观点,似乎是主张柴窑是存在的,并指其特点是“天青色,滋润细媚,有细纹(者)多,足麄(粗)黄土”,只是“近世少见”。他还特别点出了“出北地”。

曹昭是否见到过他自己所说的“柴窑”呢?那些特征描述可信吗?究竟是他自己所亲见,还是也来自于“世传”?文中语焉不详。这是中国传统文人的通病,模棱两可,玄混不清,能说得清楚的事情非让人猜不可。兼喜卖弄,说不清的事情既要说还要遮遮掩掩,不知所云,这在笔记体文章中最为常见。然而,我们可以从他对古陶瓷的了解程度来整体解读,寻找答案。

在《古窑器论》篇章中,曹昭依次介绍了柴窑、汝窑、官窑、董窑、哥窑、象窑、高丽窑、古定器、吉州窑、古磁器、古建器、古龙泉窑、古饶器、霍器、大食窑等瓷器。这其中,除官窑、柴窑、董窑、象窑和哥窑外,其余都是以烧造地所在州府命名的窑场,大食窑经杨伯达先生考证为阿拉伯地区的掐丝珐琅器(《论景泰兰的起源——兼考大食窑与拂郎嵌》1979)。

那么,他对除柴窑以外所举诸窑有怎样的了解和见地呢?为方便分析,不妨将《古窑器论》照录如下,看看他是如何“格”这些古陶瓷的:

柴窑,出北地,世传柴世宗时烧者,故谓之柴窑。天青色,滋润细媚,有细纹(者)多,足粗黄土,近世少见。

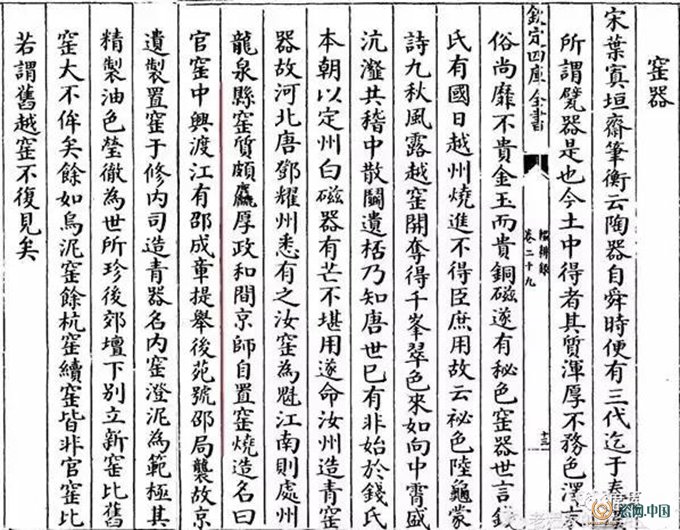

汝窑,出北地,宋时烧者,淡青色。有蟹爪纹者眞,无纹者尤好,土脉滋媚,薄甚,亦难得。

官窑,宋修内司烧者,土脉细润,色青带粉红,浓淡不一。有蟹爪纹,紫口铁足。色好者与汝窑相类,有黑土者谓之乌泥窑,伪者皆龙泉烧者,无纹路。

董窑,淡青色,细纹多,亦有紫口铁足,比官窑无红色,质麄而不细润,不逮官窑多矣,今亦少。

哥窑,旧哥窑色青,浓淡不一,亦有铁足紫口,色好者类董窑,今亦少。有成群队者,元末新烧者,土脉麄燥,色亦不好。

象窑,有蟹爪纹,色白而滋润者髙,色黄而质麄者低,俱不甚直钱。

高丽窑,古高丽窑器皿色粉青,与龙泉窑相类,上有白花朵儿者,不甚直钱。

古定器,古定器土脉细,色白而滋润者贵,质麄而色黄者价低。外有泪痕者是眞,划花者最佳,素者亦好,绣花者次之。宣和政和间窑最好,但艰得成群队者。有紫定色紫,有墨定色黒如漆,土俱白,其价髙如白定。俱出定州,东坡诗云,定州花瓷琢红玉,凡窑器茅篾骨出者价轻(损曰茅,路曰篾,无油水曰骨出,此卖骨董市语也)。

吉州窑,其色与紫定相类,体厚而质麄,系吉州烧者,不甚直钱。

古磁器,好者与定相类,但无泪痕,亦有划花、绣花、素者,价低于定器,新者不足论。

古建器,建碗盏多是撇口,色黒而滋润,有黄兎毫、斑滴珠,大者真,但体极厚俗,甚少见薄者。

古龙泉窑,古青器土脉细且薄,翠青色者贵,粉青色者低,有一等盆,底双鱼,盆口有铜棳环,体厚者不甚佳。

古饶器,御上窑者,体薄而润,最好。有素折腰样,毛口者,体虽厚,色白且润,尤佳。其价低于定。元朝烧小足印花者,内有“枢府”字者高。新烧者足大,素者欠润,有青花及五色花者,且俗甚矣。

霍器,出霍州,元朝戗金匠彭君宝效古定制折腰様者,甚整齐,故曰彭窑。土脉细白者与定相似,皆滑口,欠滋润,极脆,不甚直钱。卖骨董者称为新定器,好事者以重价收之,尤为可笑。

大食窑,以铜作身,用药烧成五色花者,与拂郎嵌相似,尝见香炉、花瓶、合儿、盏子之类。但可妇人闺阁中用,非士夫文房清玩也。又谓之鬼国窑。

得益于考古学科的发展,对高古陶瓷的认知,今人较之前人,尤其是明清人士,有着极大的优势。今人能够借助考古发掘成果,既系统又具体的对各个窑口进行全面认知。并且,围绕陶瓷工艺、原理、用途、市场、制度、审美以及社会背景多方面的体系性学科建构日臻完善。公共展示场所逐步普及、出版物层出不穷、知识和信息交流的便捷,出土器物前所未有的大量呈现,更是让今人大开眼界,经手过眼之器物是古人远远不可想象、遥不可及的。因此,我们有条件、也可以比较客观地对明清人士的认知进行评判,无需受制于他们的论述。换言之,我们必须用出土的、定性明确的器物检校文献,对古人的观点进行扬弃,以形成科学的、可靠的新的陶瓷论述。这既是我们之幸运,也是当仁不让的责任。

如果我们以此来审视曹昭的观点,很遗憾,他的见解乏善可陈,似是而非,大部分与实际情形相距甚远。尽管介绍了十多种瓷器,但与现代考古成果印证吻合的凤毛麟角。或许可以这样说,它的价值就是向后人展示了当时的人古陶瓷知识普遍贫乏,以及道听途说的世风。梁启超先生说过类似的话,大意是伪书并非全无价值,所伪之事是假,但作伪这件事,反映当时的风气及社会背景,却是千真万确。明清关于古陶瓷鉴赏的若干书籍,大体都停留在这个水平。因此,以他的陶瓷知识的来源及整体鉴赏能力,他对柴窑的描述其准确性或许需要打一个问号。

尽管如此,文中还是有一些有价值的信息值得注意。

其一,以曹昭为代表的明初人士认为柴窑是存在的,且“出北地”。紧接着谈到汝窑时,亦指“出北地”。曹昭是松江府人,此“北地”无疑是指北方。按曹昭的说法,柴窑、汝窑均出自于北方,但具体位置不明,只笼统的说“出北地”。因此,一些人断章取义把北地释读为一个具体地名,如隋代以前的“北地郡”,以此来附会柴窑,那岂不是汝窑也是出自“北地郡”?此观点显然是站不住脚的,不值一驳。

曹昭把柴窑描述成“天青色”,汝窑为“淡青色”,颇耐人寻味。众所周知,无论是藏于世界各大博物馆的70余件,还是窑址考古发掘的残次品,汝窑素以淡雅的天青釉色名闻天下。曹昭及其同时代的人,甚或早至宋人,真正见过汝窑实物者少之又少,关于柴、汝釉色的说法或许更多的来自于民间的传说,未必信而有征。但也说明了在元末明初文人的观念里,柴窑与汝窑呈色差别不大,在青色谱系里是相当接近的,所以都有“青如天”之说。

我们明白了上面两点,再考虑到釉面多“有细纹”(细小的开片),就可以推知,即使柴窑是一个想当然、莫须有的存在,元末明初的人也并未把它与艾绿色的越窑秘色瓷联系在一起。

明代人十分肯定有柴窑存在,但这个说法从何而来不得而知。目前所知明以前的人没有记载过此事,宋元文献中涉及到瓷窑的并不少见,但无一提到过柴窑。《宋史》、北宋陶榖《清异录》、南宋周辉《清波杂志》、陆游《老学庵笔记》都有一些有关瓷窑的记载,然而均未言及柴窑。南宋成书的《坦斋笔衡》,说到了“世言”越州秘色瓷为钱氏独享,但作者叶寘引陆龟蒙诗予以反驳,并由此而下谈到了汝窑、官窑、定窑和龙泉窑,同样没有提及柴窑。从目前考古成果来看,也无法证实柴窑的存在。但明中期以后南方士人的笔记或某些地方的方志等文献柴窑记载层出,言之凿凿,个中原因千差万别(这个后面再详说),但始作俑者目前看来必推曹昭无疑(当然也不排除有更早的文字记载但已失轶)。以《格古要论》为发端,《宣德鼎彝录》、《遵生八笺》、《长物志》、《新增格古要论》、《饮流斋说瓷》、《景德镇陶录》等书均因袭此说,并且添油加醋,注水严重。

其二,“世传柴世宗时烧者”透露了一个容易被忽视的细节,即世传柴窑生产年代是柴世宗在位期间,并没有说由柴世宗烧制。论者常常有意无意根据自己的需要把这句话理解成“世传柴世宗烧者”,一字之差谬之千里。柴世宗在位时间只有短短五年,宽泛一点而论也可以指整个五代后期,期间各地烧窑的不在少数,不可能都是“世传的柴窑”,能够被称为“柴窑”的,无疑是指进贡给后周的青瓷,也就是说,所指为这一时段青瓷的佼佼者。这对理解明代中期以后的江南人士指柴窑为五代秘色瓷大有裨益。

其三,文中所述之官窑、董窑、哥窑与象窑,按行文逻辑和文字表述方式与内容,似乎有某种高度的内在关联性。董窑和象窑都不见于前人的记载,后人似乎也对它们失去了兴趣。究其原因,或在于它们既没有柴窑那样显赫的身世可依,又没有哥窑那样可以表明自己身份的实物。缘此,曹昭笔下的董、象二窑究竟所指若何亦成为一个悬案。

它们的关联是通过紫口铁足、开片纹路,淡青色釉色等来实现的,又通过瓷胎粗细等来区分。

官窑色青,“色好者与汝窑相类”;董窑淡青色;哥窑色青,“色好者类董窑”。从柴窑、汝窑到官窑、董窑和哥窑,隐含着品质及青色等级依次递减但一脉相承的线索。后面一个其中色好的与前一个相类,差的便“不直(值)钱”。比较例外与有趣的,是所谓象窑,其釉“色白”,并有“蟹爪纹”,但请注意,是青釉色白,不是白釉或曰白瓷。差一等级的“色黄”,不过无论色白色黄,“俱不甚直钱”。从我们现在掌握的知识与出土器物来对照判断,此象窑与我们现今所说的、也是明中期以后所说的哥窑(传世哥窑)高度相似。而董窑,则酷似所谓官哥不分的品类。果若如此,那么作者文中的旧哥窑对应的是现在所指的什么品种?会不会产自龙泉窑区?总之,在作者看来,这四种窑器是有内在关联的,共性是紫口铁足、开片、色青,但整体上有优劣之分。

另外一个值得关注的,是他提到了新哥窑:“有成群队者,元末新烧者,土脉粗燥,色亦不好。”作者生于元末明初,或可亲知亲见此事此物,可信度自然高于他对“世传”的柴窑以及宋代窑器的记载。当然也有可能出自比曹昭略早的元末孔齐所著《至正直记》。那么,这些“成群队”且“土脉粗燥,色亦不好”的元末新烧哥窑,后来又流向了何方?既然元末还在仿烧,那更早一点、或者元初以来是不是一直在烧制?这或许是更合理的揣测,因为工艺技术路线一旦出现中断,是很难在短时间内恢复的。我们不妨大胆推测一下,南京明初汪兴祖墓所出的、被定为南宋官(哥)窑的11件开片盘子,会不会是这路货色?类似的还有南京溧水、安徽繁昌、安庆窖藏元代哥窑瓷器,以及韩国新安沉船、上海青浦任氏墓出土的哥窑瓷器,这些器物都具备曹昭和孔齐所介绍的新哥窑的典型特征。

其四,作者对定窑描绘最全面也比较准确,有一定程度的了解,知识来源可靠。我们不禁好奇,元末明初要在民间见到古定器并非易事,那么,他是如何了解如此详尽的?并且为何独独对定窑有此认知?仔细推究,完全有理由相信,这恰恰是因为古籍中对定窑的记述是最多的,各类文献是曹昭对定窑认知的主要渠道。定窑生产时间长,品质好,即使在南宋时期,临安城包括皇宫都在大量使用金代定窑,多年来杭州城建工地出土物证实了有关文献记载的真实不虚。

这又回到了一个必须面对的关键节点,那就是如何评价《古窑器论》的可信度?曹昭的所谓格古知识来源可靠吗?通过他对其他诸窑的论述,可见他的古瓷器知识相当贫瘠。以他所列举的,可以肯定,他亲眼所见的极少,龙泉窑仅谈到了双鱼洗。“翠青色者贵,粉青色者低”,暴露了他对龙泉窑的缺少起码的直观感受,因为翠青为元明龙泉的釉色,粉青与梅子青则是南宋顶级龙泉的代名词,孰优孰劣,高下立判。饶州媲美定器的青白瓷他似乎闻所未闻,吉州窑的多姿多彩更是一无所知。霍州窑金代已至高峰,并非始自元代,更非彭氏戗金匠所创。至于作为宋代茶文化和茶俗象征的建窑盏,在他的眼里,“体极厚俗,甚少见薄者”,完全颠倒了评价标准。由此观之,大凡文献有记载的,或文人诗歌笔记有记述、又在其阅读范围内的,他略有所知,其余的几乎道听途说,人云亦云而已。因此,曹昭算不上一个陶瓷收藏者和鉴赏家,他对陶瓷的识见相当局促逼仄。他的贡献,主要就在于把时人人云亦云的话题与内容真实地记录下来,让我们籍以了解瓷器开始作为一个收藏品种时的社会风尚和收藏者的知识能力。在所有的经典收藏部类中,陶瓷算是后起之秀,从元明起始,逐渐成为一个成熟的收藏门类过程中,收藏者的观念、视野、路径、旨趣、风尚、对古瓷器的理解等诸多方面由肤浅到深入、由狭隘到广博,逐步建立和发展起来,且随着社会发展而变化。而以《格古要论》为肇始,一直到现代陶瓷史的建立前,明清人士各类古陶瓷鉴赏文献其主要功用便在于此,其实际鉴赏价值微乎其微,史料价值亦相当有限。惜诸多现代研究者,包括体制内顶着各种名目、头衔的所谓专家,未能正确认识到这一点。他们以此类笔记体文献为法典,奉若圭臬,一头埋在故纸堆里考古,丝毫没有怀疑精神,所做工作不是围绕证伪,而是全盘采信,按图索骥完全无视现代科学考古的成就;甚至断章取义,为我所用,以致观念陈腐,牵强附会,以偏概全,作茧自缚,堕入哗众取宠,无根演绎,追奇猎怪之窘境,令人失望。

如果我们把阅读视野扩大到全书,不限于《古窑器论》这一章节,很容易发现许多类似的讹衍现象充斥其中。《格古要论》算不上真正的著作,更谈不上是一本严谨的有关古物鉴赏的著述,严格地说,是一本汇编,来源芜杂,良莠不齐。其中,南宋《百宝总珍集》是其主要来源之一,许多内容均被原封不动地抄入《格古要论》。令人啼笑皆非的是,明清后人的著作,又多抄袭曹昭此书。

尽管《格古要论》及后来的各种文献谈及柴窑有价值的线索不多,有说服力的观点欠缺,以至于人们很难得到确切的结论。但是,它同时向我们提出了一个无法回避的问题——或许在柴世宗时代被命名为柴窑的瓷窑并不真实存在,但元明开始的“世传”之柴窑一定有所指,绝非空穴来风。那么,这个所指究竟是什么样的瓷器呢?它又是如何出笼的?柴窑概念或文化现象之真实意涵何在?还有,对待类似这样陶瓷史上的无头悬案,应当抱有什么样的态度才能使我们的认知趋近历史真相?