第四节 邓白与《钧瓷志》

邓白(1906-2002年),字曙光,号白叟,男,汉族,广东省东莞市人。他出身中医世家,但他不愿继承父辈衣钵,八岁即跟邻居画家学工笔花鸟画,及长立志学美术。1933年考入南京中央大学艺术系,大学毕业后,一直从事艺术教育。解放后,任浙江美术学院(后改中国美术学院)国画系和工艺系主任、教授、艺术学科博士、研究生导师。

邓白教授不仅是一位工艺美术教育家、书法家、工笔花鸟画家及陶瓷专家,同时,又是著名艺术理论家。他学识渊博,对哲学、诗词、历史、美学、考古学等,均有深入的研究,尤其是在陶瓷史论及中国画论方面,他的专长为艺林所公认。

邓白先生享年96岁,他生前一直精神矍铄、头脑清醒,编著陶瓷、国画、工艺美术等巨著,曾合写辉煌巨著《中国陶瓷史》并任该书的美术顾问,可谓学富五车、著述等身。

邓白先生长期从事美术教育及学术研究工作、培养了大量美术人才,桃李满天下。不少著名画家、高级工艺美术师、高等美术院校的主要领导、美术出版社的主编多出于他的门下。

邓白先生德高望重,享誉艺林,但他一贯淡泊名利,诚恳正直,平易近人。这从他的“白叟”号中也可一目了然。一般知识界的名人,多以他所居之地的名山大川为号。杭州市有那么多名山美境,他不依靠名山或美境,提高他的声望,而自称“白叟”,把它定位于杭州一普通老人,先生之品格,由此可见矣。

过去我与邓老素昧平生,只是久仰他的大名。上世纪80年代编写《钧瓷志》时,因他在陶瓷艺术方面是一位著名专家,需要得到他的支持和帮助。但是我心里感到:有的高级知识分子都有些摆谱,不知邓白怎样?有点恐惧感,怕吃闭门羹,但还是试着给他写信,并寄去《钧瓷志》篇目,请他修改。不意竟得到他的大力支持和赞扬。如他在回信中说:“您为我国名瓷钧瓷作志,系统地论述它的发展里程和工艺、艺术上的成就,还有人物简介,艺文征引,对传统陶瓷这样深入研究,在目前还是一项创举,您的工作,实在值得十分钦佩!我国古代名窑,遍于各地,曾经对世界文化作出重大贡献。如果都能把它整理写出来,无疑就是一部中国名瓷的辉煌巨著,您带了个好头,让我衷心预祝《钧瓷志》取得圆满的成功。”

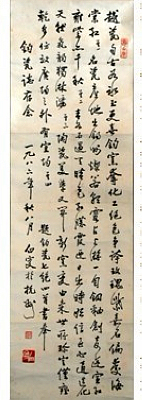

《钧瓷志》中“钧瓷艺术”一章,因我们缺乏资料,又有一定的难度,曾约邓老起草,然邓老受眼疾所困,只得由我起草,由他审阅。从此,不断书信来往,互通电话,成了神交之友。如遇我的亲友去杭州,托他们到邓老寓所代为探望。所去之人,不论专家学者或平民百姓,或者神垕在浙江美院学习的学生,他都热情招待,出门迎送。原禹州市钧瓷一厂天目釉烧制成功,让我写信请他鉴定和题词,有位禹州的朋友让我向邓老求字,他都欣然应允,并且不惜纸墨,都是大幅(4尺整张)。工笔画是邓老的专长,在国内国画界享有盛名。1995年,我接到邓老一封挂号信,一看竟是他画好的一幅工笔画,也是大幅(4尺整张),画着一只钧瓷梅瓶,瓶中插一束桃花,瓶身窑变彩色温润、活而多变,酷似一件绝妙钧窑佳品。这束鲜艳的桃花,有的刚刚盛开绽放,有的含苞待放,栩栩如生跃然纸上,还题了一首诗:“插得春芳第一枝,云霞流彩禹州瓷。寄言莫作寻常看,此是东风得意时。”右上角盖着一方工整的压角章,署名处,盖着他的印记,可为画印诗俱全的一幅珍品。诗中对禹州钧瓷恢复和发展给予高度评价。这真是喜从天降,我哪里会想到,邓老这位在全国知名度极高的工笔画家,在望九之年,竟给我寄来如此珍贵的墨宝,我心潮腾涌,视墨宝如拱壁,珍藏家中。

《钧瓷志》书稿完成后,请邓老题写了书名,将他为《钧瓷志》题写的四首七绝诗刊在书的首页。出版后寄给邓老,他看后,对《钧瓷志》写出评语。他说:“专著《钧瓷志》内容全面,标志着您多年的心血结晶,包括考古发掘、发展历史、工艺科研、艺术特色,以及销售影响情况,皆叙述周详,论证有据,是一本富有参考价值的好书。”

“陶瓷是一门科学与艺术结晶的学科,我国陶瓷源远流长,精深博大,一般只能懂得一部分,分工过细,有很大的局限性,各搞各的,不能知其全貌。例如搞考古的,只能谈出土情况、遗物年代;搞工程的,只讲化学分析、釉料成分、烧成温度;搞美术的,也是只知造型、纹饰及艺术效果,故很少论文或专著,能给喜好陶瓷的读者以全面知识。”

“由于您对钧瓷的历史及其艺术特点,有深入研究,不仅在理论上,而且在生产实践上,掌握丰富经验,故写成《钧瓷志》能全面评述,真实有据,不是泛泛空谈,特破过去陶瓷著作存在的缺点,是本难得的好书。”

邓老写此书评时,已是93岁高龄,仍头脑清醒,才思敏捷,同时也清楚地看出他对陶瓷研究的深入细致,否则是不能写出如此中肯的书评来。

从1984年到他去世前的十余年中,通过阅读他的著作和书信来往、电话交谈等,使我深受教益,既增长了不少知识,又开阔了视野,特别是邓老的高尚情操,学者风范,冶学严谨和平易近人的作风,让我受益终生。

邓老给我的书籍、国画、信件,我都视为珍宝,妥为保存,即使是一个信封,也舍不得丢掉。先生的著作我都反复阅读,每读一次,都能获得新的知识。

邓老于2002年谢世,享年96岁,古人云“仁者寿”。先生的高寿,来自他对祖国,对社会,对人类的无限之爱,也是他应得的回报。96岁几乎等于一个世纪。自公元建立,至今才20个世纪,先生活了公元的二十分之一,在他们那个时代人中,尚属少数。他不但寿命长,而且身体硬朗,我记得在他去世的那年春节,我向他拜年他还能亲自接听电话。他一生经历了清朝、民国的朝代更迭和建国后的“十年浩劫”的政治运动,走过的道路曲曲折折、坎坎坷坷。但是他出于对祖国的热爱,不管遇到多大的困难,一直孜孜不倦,笔耕不辍,不断追求真理,追求光明,忠于自己的学术事业,热爱祖国的传统文化,走完了人生全途,可以说仰无愧于天俯不祚于地,善始善终,他走了中国老知识分子应该走的道路,堪为现代知识分子的楷模。