摘要:定窑是中国古代最具代表性的白瓷窑场之一,在中国古代陶瓷发展史上占有举足轻重的地位。定窑有着丰富的文献记载和大量传世品,是古陶瓷研究中成果最为丰硕的窑场之一。随着近代考古学的兴起,湮没已久的定窑窑场于1922年被重新发现,经过百年来的考古调查与发掘,以及逐渐丰富的考古学研究,定窑研究正在向更为广阔和深入的方向发展。

定窑是中国古代继邢窑之后最具代表性的白瓷窑场,其以白胎、略失透白色釉的精细白瓷为主要产品,同时将施于胎体的刻花、划花、印花装饰发扬光大,它的出现标志着精细白瓷的生产完全成熟[1]。定窑在薄胎瓷器成形、覆烧工艺、以煤为燃料等瓷器制作和烧造方面均有开创之功,对南北方诸多窑场产生了重大影响,宋金时期许多窑场都生产定窑类型的精细白瓷,形成了一个庞大的瓷窑体系,被命名为“定窑系”[2]229。同时,定窑作为河北中部到山西东部瓷器产区的中心窑场,带动了周边地区的窑业发展,在宋元时期制瓷业的区域性和阶段性发展过程中发挥了重要作用[3]。定窑有丰富的文献记载,同时自1922年窑址被发现以来,历经多次考古调查与发掘,相关的考古学研究工作也有较大进展。鉴于此,本文从文献记载、窑址发现与考古工作、重要研究进展三个方面,回顾定窑考古发现与研究的百年历程。

一、古代文献对定窑的记载

目前关于定窑最早的文字记录见于现藏曲阳北岳庙的唐永贞元年(805)唐恒岳故禅师影堂纪德之碑。该碑碑阴刻有出资造影堂的功德主的姓氏和官职[4,5],其中多人与瓷器生产有关,包括管理瓷器生产的瓷窑冶的大小官员,甚至可能还有类似“作头”的工匠和负责采办的官员,这些官员、工匠构成了一个完整的官营制瓷手工业生产体系,由此,唐后期的定窑被认为是藩镇义武军官窑[6]。此碑的发现为探索定窑创烧年代和判定早期定窑的生产性质提供了重要线索[7]。《光绪重修曲阳县志》中收录有五代后周显德四年(957)《王子山院和尚舍利塔记碑》碑文,文后署有六位龙泉镇官员,其中一位为“□□使押衙银青光禄大夫检校太子宾客兼殿中侍御史充龙泉镇使钤辖瓷窑商税务使冯翱”[8],这说明五代后周时瓷窑商税务使已在曲阳龙泉镇征收窑业税,从侧面反映出当时定窑已经具备了一定的烧造规模[9]。

入宋以后,定窑产品以其造型典雅、纹饰流畅自然、釉色清丽明快的特点为文人士大夫阶层所追捧,成为宋代文献中出现最多的制瓷窑口[10]。在宋金时期的石刻史料、官方文献、文人笔记及诗词中,多有对定窑及其产品的记述,涉及定窑的生产性质、具体产品、瓷业交流与商品流通等内容。

1.生产性质

定窑是一处承造贡御瓷器并从事商品生产的窑场[10]。关于定窑产品用于贡御的文献记载较多,如《吴越备史》附《补遗》载太平兴国五年(980)“九月十一日王进朝谢于崇德殿,复上金装定器二千事”[11],记录了吴越国王进贡金图片定瓷的情况,这与吴越国规模化生产加工图片器并存在由官方主导的图片器作坊的情况相合[12]。《宋会要辑稿·食货五二》“瓷器库”条载:“瓷器库,在建隆坊,掌受明、越、饶州、定州、青州①白瓷器及漆器以给用……真宗景德四年(1007)九月,诏:‘瓷器库除拣封椿供进外,余者令本库将样赴三司,行人估价出卖’”[13]7190—7191,表明贡御的部分定窑瓷器会被收入封椿库,其余可用于出售。《宋会要辑稿·崇儒七》“罢贡”条载:“宣和七年(1125)六月二十六日,诏:‘……应殿中省六尚局诸路贡物,可止依今来裁定施行。’……尚食局:……中山府甆中样矮足里拨盘龙汤盏一十只……并罢贡”[13]2916—2917,明确记载定窑在北宋末为尚食局生产贡御品。虽然在《老学庵笔记》等宋人笔记中也有“故都时定器不入禁中,惟用汝器,以定器有芒也”[14]的记载,认为北宋时期定瓷因有芒口而不用于贡御,但作为官方文书的《宋会要辑稿》所记应更符合史实[15]。《大金集礼》卷九“公主”条载:“天眷二年(1139)奏定,公主礼物依惠妃、公主例外,成造衣袄器用等物:……定磁一千事”[16],表明金代宫廷将定窑瓷器用于赏赐。上述文献均表明,宋金时期定窑产品用于贡官、贡御。

有关定窑从事商品生产的记载相对较少。《光绪重修曲阳县志》中收录有五代后唐天成元年(926)《王都重修王子山院碑》碑文,碑文最后补刻文字“时宋宣和二年(1120)庚子八月十五日中山府贩瓷器客赵仙重修记”[17],表明北宋时期曲阳一带有专门贩卖瓷器的商人,从侧面佐证了定窑生产商品瓷器的事实[18]。

2.具体产品

文献中记述的定窑产品有定窑刻划花白瓷、酱釉瓷、芒口瓷、描金瓷器等。北宋苏轼《试院煎茶》诗中有“定州花瓷琢红玉”[19]句,有学者认为这是对带有刻、划花装饰的定窑白瓷茶碗的咏颂[20,21]。在元明青花兴起之前,定窑瓷器也被称为“花瓷”[22],如金刘祁《归潜志》卷八记其父在金末诗会中以“定州花瓷瓯,颜色天下白”咏定窑白瓷酒瓯[23]。其他关于定窑产品的文献记载还有:北宋邵伯温《邵氏闻见录》中记北宋仁宗时有“定州红甆器”[24],即御用定窑酱釉瓷器;苏轼《东坡志林》卷四“辨真玉”条有“真玉须定州磁芒所不能伤者”句[25],述及定窑芒口瓷;南宋周密《癸辛杂识续集》上卷“治物各有法”条有“金花定碗,用大蒜汁调金描画,然后再入窑烧之,永不复脱”的记载[26],涉及描金定窑瓷碗的制作过程;等等。

3.瓷业交流与商品流通

主要包括定窑对其他窑场的影响以及仿定窑产品的生产等。北宋徐兢《宣和奉使高丽图经》卷三十二《器皿三》“陶尊”条记载高丽青瓷中的部分器类是仿定窑产品而制作:“……复能作碗、碟、杯、瓯、花瓶、汤盏,皆窃仿定器制度,故略而不图。”[27]南宋周辉《清波杂志》卷五“定器”条载:“辉出疆时,见虏中所用定器,色莹净可爱。近年所用,乃宿泗近处所出,非真也”[28],记述了南宋时“宿泗近处”已较大规模地烧造“仿定器”。元李志常《长春真人西游记》下卷记其师邱处机壬午(1222)六月于邪里思干(今乌兹别克斯坦撒马尔罕)见“国人皆以石、铜为器皿,间以磁,有若中原定磁者”[29],反映了金末定窑类型瓷器在中亚地区的使用情况。

4.其他记载

宋代还有关于定瓷入药的记录,如北宋唐慎微在《重修政和经史证类备用本草》卷五“白瓷瓦屑”条记载定窑白瓷可用于止血:“主妇人带下白崩,止呕血,破血,止血……定州者良,余皆不如……经验后方:治鼻衄久不止。定州白瓷,细捣研为末,每抄一剜耳许,入鼻立止,……若白丹者方:取白瓷瓦末,猪胆和涂之。”[30]

至迟到南宋时期,定窑瓷器已开始作为前朝古物出现在文献记述中。如南宋后期传为临安市贾所撰《百宝总珍集》卷九“古定”条:“‘古定从来数十样,东京乔位最为良,近者粉色皆不好,旧者多是不圆全。’(小记)古定土脉好,唯京师乔娘子位者最好,底下朱红,或碾或烧成乔字者是也,器物底有蚩虎者多好,如有泪痕者,多是绍兴年器物,不甚旧”[31],对北宋汴梁“乔娘子”所烧定瓷和南宋初年(金初)定瓷进行了对比。南宋后期到元代,定窑瓷器作为时人古董收藏中的重要品类,频繁出现于文人笔记中。如传为南宋太平老人撰《绣中锦》中将“定磁”列入“天下第一”[32]。元孔齐《至正直记》卷四“莫置玩器”条提及古董定瓷价格不菲:“义兴王仲德老先生……惟好蓄古定、官窑……皆不下数千缗”[33]124,同书卷四“窑器不足珍”条则记录了景德镇高档青白瓷与定瓷十分相似之事:“携至旧御土窑器……其质与色,绝类定器之中等者,博古者往往不能辩。”[33]156

明清时期有关定窑的著述更是汗牛充栋,内容可分为四个方面:一是对传世定窑瓷器特点和真伪辨别的总结及对定窑地位的评价,二是皇室尤其是乾隆时期的皇室对定瓷的大力推崇,三是古董定瓷的高价买卖,四是对定窑瓷器的仿烧[34]。

从文献记载来看,定窑自明初《格古要论》开始就被重点记录[35],到了明代后期,已被列为宋代名窑,嘉靖万历时期张应文即在《清秘藏》中言:“论窑器必曰‘柴、汝、官、哥、定’。”[36]清末至民国初期许之衡也在《饮流斋说瓷》中提出:“宋最有名之窑有五,所谓柴、汝、官、哥、定是也。”[37]到20世纪后半叶,汝窑、官窑、哥窑、定窑、钧窑为宋代五大名窑的说法正式形成,定窑“宋代名窑”的地位最终确立并影响至今[38]。

二、近代窑址的发现与考古工作

1.窑址的发现

《光绪重修曲阳县志》卷六《山川古迹考第一》载:“涧磁岭,采访册在县北六十里。按,岭在龙泉镇之北,西去灵山镇十里,上多煤井,下为涧磁村,宋以上有磁窑,今废。”[39]又卷十下《土宜物产考第六》:“白瓷龙泉镇出,昔人所谓定瓷是也。亦有设色诸式。宋以前瓷窑尚多,后以兵燹废。”[40]可知光绪三十年(1904)时,曲阳本地人已知定窑窑址所在,但并未引起学界的关注。1918年钜鹿故城发现后,大批包括定窑白瓷在内的古代陶瓷出土,引发了盗掘与买卖的狂潮,这在客观上促使人们主动探寻和发现古代窑址[41]。20世纪初,日本学者依据文献资料在河北中部寻找定窑窑址,他们根据“窑以州名”的认知,将探寻的重点放在定州城及周边地区,但未获得有价值的发现[42—44]。

1922年,叶麟趾根据多次实地调查成果,并结合所采集标本的实验室分析结果,确认了定窑窑址的所在地[45,46]。1934年,他的《古今中外陶瓷汇编》一书首次报道定窑遗址在河北省曲阳县剪子村(涧磁村)和仰泉村(燕川村)[47]。此书一经出版就在学界产生了较大影响,日本学者小山富士夫看到此书后大受震动,成为其后来决定到中国实地调查定窑的最重要动因[48]。1941年小山富士夫抵达北平与叶麟趾会面咨询[49],而后前往定窑窑址调查,进行文字、图像记录,并在涧磁、燕川两地采集到1000余件瓷片和窑具标本(图一)[50,51]。之后,小山氏的发现由美国学者詹姆斯·普拉玛(James M.Plumer)翻译介绍到欧美国家[52]。

2.窑址的调查与考古工作

1949年中华人民共和国成立后,各项考古工作逐步恢复,对定窑窑址的调查与发掘也逐渐展开。

窑址调查方面,1951年,陈万里对定窑进行了调查,确认了窑址所在地,同时结合窑址调查资料与文献记载推测了定窑的创烧时间,并对早期定窑生产状况进行了概括[9]。1957年,冯先铭为解决定窑的年代上下限、紫定和黑定等问题,前往窑址进行调查,采集了大量的标本[45]。20世纪70年代至21世纪初,故宫博物院为了确定馆藏定窑瓷器的时代等问题,多次对涧磁村、燕川村定窑窑址进行调查,采集到丰富的标本,调查成果后与陈万里、冯先铭的两次早期调查所获一同出版[53],对于了解定窑瓷器品种及器物风格有较重要的参考价值。2010年,河北省文物研究所(现为河北省文物考古研究院)在涧磁岭窑区开展调查,寻找早年冯先铭发现的隋代窑址,确认了枣树地和北镇村两个地点有相关遗存,主要产品为青瓷器,年代为隋代到唐代初期。这两处窑址尽管都位于涧磁、北镇窑区内,但窑业生产有明显中断,制瓷技术也与后期定窑没有直接的传承关系,应与后期定窑的兴起与发展没有关联[54]。

对定窑窑址的考古发掘始于20世纪60年代,是北方地区最早开展的窑址发掘工作之一,此后相沿不断。

1960—1962年,河北省文化局文物工作队对曲阳涧磁村的地理位置、环境与自然条件以及窑址的分布范围、文化层堆积情况等进行了调查,并试掘了420平方米。这是对定窑遗址进行的首次全面调查与考古发掘。发掘地点位于今曲阳县灵山镇北镇南村村北的第一级台地上,共发现晚唐灰坑5处,五代残窑1座,宋代墙体、瓷泥槽各2处,出土瓷器、窑具、铜钱等遗物216件[2]204,232—237,[55]。

1985—1987年,河北省文物研究所分别对北镇村和涧磁村以北涧磁岭的3个地点以及燕川村、野北村窑址区的4个地点进行了发掘,发掘总面积近2000平方米,出土上万件器物[56—59]。据自当时主持发掘的刘世枢先生和参加发掘的马会昌先生介绍:1985年,分别在北镇北村和南村布探方进行发掘,发掘面积450平方米,出土器物以唐代为主,还有部分北宋到金代后期乃至元代的遗存;1986年重点发掘涧磁岭区域,布5米×5米的探方9个并进行了扩方,发掘面积900余平方米,清理了窑炉、作坊、碾槽等遗迹,出土了唐、五代到近代的大批遗存(依托此次发掘成果,建设了定窑遗址博物馆);1987年对燕川、野北窑区的4个地点进行了发掘,发掘总面积425平方米,清理了窑炉等遗迹,出土了包括金代“尚食局”款瓷器在内的金元时期遗存。

经过上述考古调查与发掘,大体摸清了定窑的位置与范围:窑址位于河北省曲阳县灵山镇境内,集中分布在涧磁村、北镇村和东、西燕川村及野北村两个区域,总面积约10平方公里(图二)。1988年,涧磁村定窑遗址被国务院公布为第三批全国重点文物保护单位。

1988—2005年,为配合基建项目施工及学术会议召开等,河北省文物研究所等部门对定窑遗址进行了几次小规模的调查和清理,发现了少量五代至金代的遗迹[10],相关考古成果大多尚未发表,此处仅作简要介绍:1988年,涧磁村修建硫酸铝厂时出土了大量金代器物,文物部门调查收集了部分遗物,其中包括一些带有“尚食局”款的金代瓷器。该地以往未进行过考古调查与发掘,此次发现使人们初步了解了涧磁西区窑业的基本面貌。1991年,为配合南镇乡到保阜路的村际公路的修建,在今定窑遗址博物馆东侧约100米处布5米×5米的探方1个,清理了2座五代时期窑炉,印证了早年调查发现的一座五代窑炉的形制,并确认五代窑炉均是以柴为燃料。1996年,为配合召开“中国古陶瓷研究会1997年年会暨河北邢窑、定窑、磁州窑学术讨论会”,重新清理并展示了1986年在涧磁岭发掘的窑炉。2002年,为配合定窑遗址博物馆建设,在博物馆保护棚柱基部清理出3件带“官”字款的粉盒和一些精美的刻花、印花瓷片。2005年,在定窑遗址保护棚西侧开挖地基时,发现并清理了一座北宋后期窑炉。

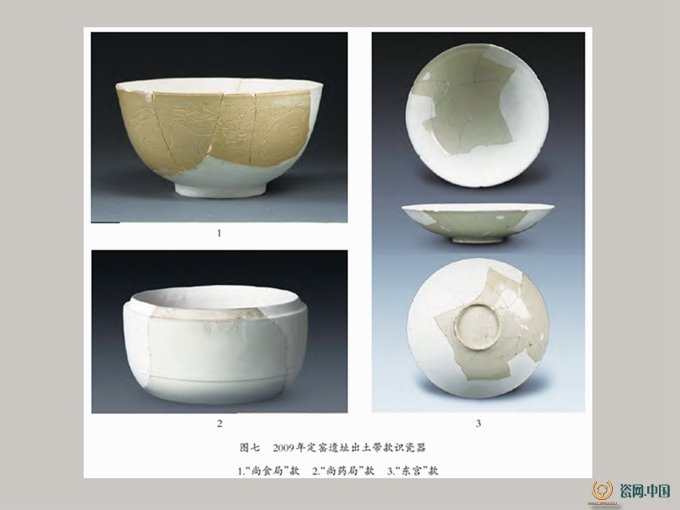

2009—2010年,河北省文物研究所、北京大学考古文博学院、曲阳县定窑遗址文物保管所组成联合考古队,对定窑遗址进行了主动性考古发掘。在北镇村、涧磁岭、涧磁西、燕川村4个地点布方23个,发掘总面积约800平方米,清理各类遗迹94处,出土各时期的瓷器和窑具数以吨计,包括完整和可复原标本数千件。此次发掘成果显著:清理了自中晚唐到元代各个时期的地层,大体判定定窑始烧于中唐后期,终烧于元代前期,并判断北镇窑区是唐、五代时期定窑的生产中心[60],涧磁岭窑区则是北宋时期定窑的生产中心和金代高质量定瓷的生产地[61];清理了一批重要的窑炉遗迹,包括2座保存较完好的五代窑炉和4座金代窑炉(图三);出土了一批反映定窑各时期贡御情况的重要遗存,如五代、宋初的“官”字款器物,北宋晚期“尚食局”“尚药局”款器物,金代“尚食局”“东宫”款碗盘等,为研究定窑贡御瓷器的特征及贡御历史提供了实物资料[10]。

2018年,河北省文物研究所对2010年调查发现的北镇村隋代遗存进行了试掘,相关资料尚未发表,承黄信先生见告,共清理了3座隋代窑炉,出土有青瓷器及窑具残片。

3.其他相关重要考古发现

由于定窑生产规模较大,产品使用阶层广泛,尤其符合宋代文人士大夫阶层的清雅艺术审美取向,加之其在工艺技术方面的创新对当时的全国制瓷业产生了巨大影响,不同于其他大多数窑口瓷器仅在窑址有大量发现的情况,定窑瓷器在窑址以外的考古遗迹中也有大量出土。这些窑址以外出土的瓷器为定窑研究提供了重要资料,有些甚至成为改变学界对定窑的认知的关键性材料。现根据出土遗存时代择要列举如下:

1997年发掘河北曲阳涧磁村唐墓时出土30余件定窑瓷器,包括白瓷托盏、多曲长杯、凤首壶、塔式罐、枕和三彩塔式罐等[62],质量精美,器类丰富,为研究晚唐五代时期定窑产品的种类、特征及工艺特点提供了依据。

1978年发掘浙江临安唐光化三年(900)钱宽墓时出土定窑细白瓷15件,其中“官”字款13件,“新官”款1件,部分器物残留镶图片痕迹;1980年发掘天复元年(901)钱宽夫人水邱氏墓时出土定窑细白瓷17件,其中“官”字款3件,“新官”款11件,多数镶银图片或鎏金银图片(图四)[63—65]。两墓为唐末吴越国等级最高的贵族墓葬,为探讨晚唐定窑精细白瓷产品的流通与使用人群,“官”“新官”款白瓷的内涵与年代,镶图片定瓷等问题提供了重要资料。

1969年发掘河北定州北宋太平兴国二年(977)静志寺与至道元年(995)净众院两塔地宫时出土较多瓷器[66—68]。其中,静志寺塔基地宫出土瓷器115件,以定窑细白瓷数量最多,器类有碗、盘、盖盒、炉、瓶、净瓶以及模制成形的龟形水注、海水纹海螺等,还出土了一些定窑低温铅釉器物。净众院塔基地宫出土定窑瓷器55件,除低温黄釉瓶、黄绿釉净瓶外,余均为细白瓷,器类有盒、罐、瓶、净瓶、执壶等。两塔基地宫出土定窑瓷器数量和品种多、质量精良、保存完好、时代可靠,对于研究北宋早期定窑贡御、陶瓷器在中国古代舍利瘗埋制度中的角色等问题具有重要价值。

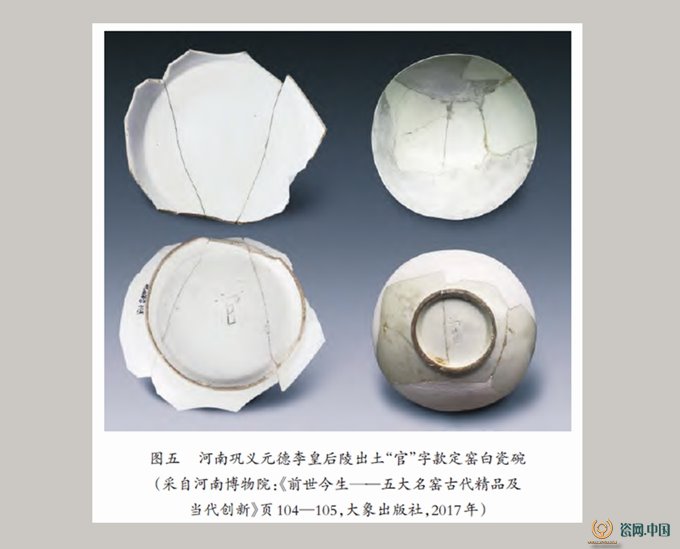

1984—1985年发掘河南巩义北宋咸平三年(1000)宋太宗元德李皇后陵时,出土定窑白瓷碗、盘等37件,其中17件“官”字款器物[69,70]极为精致,制作一丝不苟,一件碗底残器上还饰有细线划花对凤纹(图五)。笔者自发掘者赵文军先生处获知,北宋皇陵区咸平六年(1003)宋真宗长子周王墓中亦出土有精美的定窑白瓷(图六)。元德李皇后陵和周王墓出土定窑白瓷都是最可靠的北宋早期定窑贡御的证据,对研究北宋早期定窑的产品特征和使用人群、贡御情况及“官”字款瓷器内涵等问题意义重大。

在一些北宋品官及其家族墓,如2006—2011年发掘的陕西蓝田吕氏家族墓[71],2008—2010年发掘的河南安阳韩琦家族墓[72]中,也出土有质量精美的定窑瓷器,是探讨北宋士大夫瓷质器用品味的重要资料。

20世纪70年代以后在北京发现的几座金代墓葬中也有出土定窑瓷器者。如1975年在通州区南三间房村发掘2座金墓,均为土坑石椁墓,其中M1为大定十七年(1177)石宗璧墓。两墓共出土定窑瓷器30件,器类有碗、杯、钵、盘、玉壶春瓶等[73]。1984和1985年先后在海淀区南辛庄发掘2座金墓,均为土坑石椁墓,其中M1为金初品官张□震墓。两墓共出土瓷器37件,全部是定窑产品,包括酱釉托盏1副和绿釉瓷枕1件[74]。2000年在崇文区(今东城区)磁器口路口西北侧发掘的金代品官吕恭墓,出土白釉瓷碗、瓶、盒等5件定窑瓷器[75,76]。此外,在西城区大玉胡同和丰台镇桥南各发现了一座出土有定窑白瓷和黑瓷的墓葬,发掘者最初将两墓年代判定为辽[77],但据相关学者研究,应均为金墓[78]。上述墓葬中出土的定窑瓷器使学界认识到定窑在金代仍持续生产,突破了以往根据文献记载形成的定窑只是宋代名窑的观念,并逐步对金代定窑的生产面貌有了深入了解。

除墓葬外,在宋宁宗恭圣仁烈皇后宅[79]、太庙[80]、府治与府学[81]等南宋临安城皇家居址和官府机构遗址中也出土有金代定窑瓷器,反映出金代定窑瓷器的流通情况及南宋宫廷与士人阶层对定窑产品的偏爱。

三、定窑研究的重要进展

定窑作为中国古代的名窑和宋元时期手工业的重要组成部分,是古陶瓷研究中深受关注并且成果十分丰富的窑口之一。阿久井长则[44]、冯先铭[82]、申献友[83]、吕成龙[84]、黄信[85]等先后对定窑研究史进行过专文论述,刘小艳[86]、刘淼[87]5—12、喻珊[88]、李鑫[89]、高美京[90]17—24等在学位论文中亦对定窑的相关考古学研究做了较为详尽的总结与评述。随着窑址及墓葬、居址等遗迹出土定窑瓷器资料的逐渐丰富和考古学研究的日益深入与展开,对定窑的研究也呈现出更为多样的趋势。总体来看,对定窑的考古学研究内容主要包括定窑的烧造历史与考古学分期、生产体制、产品种类与特点、制瓷工艺与烧成技术、装饰技法、产品流布等。这里仅选取部分研究成果较为丰硕的方面加以梳理。

1.分期研究与兴衰历史

在对定窑的分期研究中,林洪[55]、冯先铭[91]、李辉柄[92]、谢明良[93]、张金茹[94]、穆青[95]36—37等学者对定窑的生产历史进行了阶段划分,还有部分学者重点对定窑某一时代的发展进行细分,包括权奎山对唐五代窑址、墓葬出土定窑瓷器[96],刘涛对宋辽金纪年定窑瓷器[97]1—15,彭善国对辽代墓葬、塔基出土定窑瓷器[98]以及刘淼对金代定窑瓷器的深入探讨[78]等。

2009年定窑遗址的发掘,揭露了从中晚唐到元代完整的地层序列,出土了数量众多的遗迹与遗物,为定窑的考古学分期研究提供了条件。高美京依据2009年的发掘资料将定窑的窑业发展分为五期九段[90]293—306:

第一期为唐德宗建中元年至唐僖宗乾符六年(780—879),是定窑创烧期,产品种类不太丰富,产量不太高,生产面貌与同时期的邢窑基本相同。第二期为定窑窑业发展期,可分为前后两段。前段自唐僖宗广明元年至五代后唐天祐十九年(880—922),定窑进入快速发展期;后段为后唐同光元年至北宋建国(923—960),是定窑烧造历史上的第一次高峰期,此时定窑白瓷取代了邢窑白瓷的地位,并逐渐形成自身的生产特点及产品风格。第三期为定窑的革新与转变期,同样分为前后两段。前段为北宋建国至真宗天禧元年(960—1017),后段为真宗天禧元年至神宗元丰八年(1017—1085)。此时期定窑发展迎来了重要转折点,在器物造型、装饰、工艺等方面均不断改善,尤其在三期后段,随着煤烧方法和覆烧工艺的应用,定窑生产走向繁荣。第四期为定窑的兴盛期,可分为三段。第一段为北宋哲宗元祐元年到钦宗靖康二年(1086—1127),第二段为北宋灭亡至金海陵王正隆六年(1127—1161),第三段为金世宗大定元年到蒙古军队占领曲阳的金宣宗兴定三年(1161—1219)。此时期定窑生产规模最大,产量最多,尤其是第三段,达到了其生产史上的高峰。第五期为金宣宗兴定三年至元英宗至治三年(1219—1323),定窑走向衰落。

2009年的发掘还表明,在宏观的窑业分期框架内,定窑不同窑区的发展进程也不完全相同。其中,北镇窑区是唐、五代时期窑业遗存最集中之处,是早期定窑的生产中心,北宋以后停烧,至金代再次繁荣生产[60]。涧磁岭窑区创烧时间略晚于北镇窑区,北宋时期的窑业堆积十分丰富,是北宋时期定窑的生产中心,也是金代高等级产品的生产中心[61,99]。而燕川窑区主要是北宋晚期至金元以后的窑业遗存,且目前仅在此处发现有元代定窑遗存,时代下限在元中期(见《河北曲阳县定窑燕川区发掘简报》,待刊)。

2.创烧年代与早期白瓷生产

关于定窑的创烧时间,曾先后有“晚唐说”[55,96]、“初唐说”[91,100,101]、“中唐说”[94]和“隋代说”[54]等不同观点,由于缺乏地层序列清楚的窑址考古发掘及在此基础上开展的分期研究,定窑的创烧时间问题一直缺乏年代学标尺,使得定窑早期阶段的产品面貌、装烧工艺等一直不明晰。秦大树等以2009年发掘的早期窑业遗存最为集中的北镇窑区的出土资料为基础,结合涧磁岭窑区的唐、五代窑业遗存,对照文献记载,推定定窑的创烧与中唐末期义武军建藩及割据时大力推动地方经济的发展密切相关,时间在唐德宗建中三年(782),并将唐、五代时期的定窑划分为中晚唐的创烧和初步发展期、唐末至五代前期的快速发展期和五代后期的第一个高峰期三个阶段,同时对定窑早期各阶段的产品面貌及烧成工艺进行了全面、系统的总结,是在窑址考古发掘和分期研究基础上所进行的早期定窑研究的最新成果[7]。

3.带款识瓷器

定窑瓷器上出现的款识、铭文十分多样,有“官”“新官”“尚食局”“尚药局”“奉华”“吴王府”“会稽”“东宫”“德寿”“德寿苑”“寿成殿”“凤华”等,可分为烧成前所刻和烧成后所刻两种。冯先铭[91]、汪庆正[102]、胡云法[103]、刘淼[104]等学者均对带款识的定窑瓷器做过较为详细的介绍,而考古资料的日益丰富也进一步推动了带款识定窑瓷器的研究,其中较具代表性的研究有:

(1)“官”与“新官”款瓷器

学界讨论的核心是两类款识白瓷的产地和流行时代。金毓黻最早提出辽地出土“官”字款瓷器是辽代官窑的产品[105]。陈万里则认为辽墓出土的“官”字款白瓷为定窑产品,时代集中于辽代早期[106]。冯永谦亦认为辽墓出土的“官”“新官”款白瓷大部分时代为五代时期和辽早期,少部分可晚至北宋时期,产地是定窑和辽初的赤峰缸瓦窑[107,108]。冯先铭对钱宽墓出土的“官”“新官”款白瓷进行了研究,提出两类款识的白瓷是同时生产的,时代可早至唐末,流行于五代后期至北宋真宗时期(10世纪至11世纪前期),产地可能为湖南地区[109]。高至喜也认为湖南长沙出土的“官”款白瓷应产自长沙或邻近地区,时代在唐、五代时期,上限可早至中晚唐之际[110]。李辉柄提出浙江、辽宁和湖南等地出土的“官”“新官”款瓷器均为定窑产品,并认为这两类款识的白瓷从唐、五代至北宋后期均有烧造,且随着定窑各时期的发展变化而有所不同[92,111]。谢明良则认为“官”款白瓷的时代可早至唐末,集中于五代至北宋初,北宋中期以后未见[112]。孙新民通过研究北宋元德李皇后陵出土的37件定窑瓷器,提出定窑、赤峰缸瓦窑、长沙地区窑场均有可能生产“官”“新官”款白瓷[70]。宿白指出“官”“新官”款定窑白瓷与定州官窑有关,认为定州约在晚唐设官窑,“官”款器物烧造年代似应早于“新官”款[67]。权奎山统计了唐代晚期至北宋早期的“官”“新官”款白瓷标本169件,认为绝大部分为定窑产品[113]。孟繁峰等则依据窑址发现和对相关碑刻的解读,认为“官”“新官”款白瓷在定窑、邢窑、井陉窑均有生产,且与藩镇官窑的设置有关[6]。

(2)“尚食局”与“尚药局”款瓷器

刘涛认为“尚药局”款瓷器生产于北宋徽宗崇宁二年至钦宗靖康元年之间(1103—1126),“尚食局”款瓷器的年代上限不早于金熙宗时期[114]。彭善国以俄罗斯阿纳耶夫斯克耶古城遗址内金代房址F30所出的“尚食局”款瓷碗为例,确认并补充了刘涛的观点[115]。郑嘉励则认为“尚食局”款定瓷中存在北宋制品[116]。2009年以来的窑址发掘资料表明,“尚食局”款器物的生产可以早至北宋末期(图七,1),“尚药局”款瓷盒则与崇宁二年至靖康元年(1103—1126)的“六尚局贡”有关(图七,2)[99],而金代仍设有“六尚局”,因此这两种款识的瓷器在金代依然存在,并影响了高丽青瓷的生产。河北崇礼太子城金章宗泰和行宫中出土的“尚食局”款定窑瓷器[117]印证了这一观点(见秦大树:《定窑的贡御资料与宋代文人阶层的白瓷趣味》,《考古与文物》待刊)。此类明显具有贡御性质的瓷器产品的出土,也进一步表明一些宋人笔记中“定窑有芒不堪用”的记载与实际情况不符[15]。

(3)其他款识瓷器

陆明华认为“昜定”款小碗上的铭文应该是“曲陽定碗”“曲陽定器”一类名词的简称,可能为五代后期献给后周朝廷的贡瓷[118]。孟繁峰等人则提出其为“易定”,与义武军易定官窑有关[6]。

2009年定窑遗址涧磁岭A区出土有“东宫”款刻花龙纹盘(图七,3),表明金代后期定窑仍在生产贡御产品。但这类瓷器在地层和遗迹单位中与其他日用瓷器以及较为粗糙的灰青釉瓷等同出,说明此时定窑的贡御器物没有独立的生产区域,且这类瓷器在定窑产品中所占比例很小,是一类比较特殊的产品[99],这也从侧面说明金代后期定窑的贡御形式是由官府向高水平作坊定制器物[119]。

4.制瓷工艺与窑业技术交流

科技考古的兴起为探讨定窑的胎釉工艺特征和工艺技术发展创造了条件。2009年定窑遗址的发掘,为科技考古研究提供了具有可靠地层关系与年代序列的标本,依托这些标本,对定窑胎釉工艺的研究取得了重要进展:周利军采用激光剥蚀电感耦合等离子体发射光谱法(LA-ICP-AES)对窑址出土的约200件细白瓷标本及约20种胎釉原料展开了化学分析,对定窑不同时代的胎釉配方进行了研究[120]。崔剑锋等采用同样的方法对定窑出土标本的胎釉成分进行分析,研究了定窑不同时期的产品特征与胎釉配方的关系[121]。他们还通过对窑址出土标本的能量色散X荧光光谱分析对定窑、邢窑和巩义窑白瓷烧造工艺的联系和区别进行了研究[122]。康葆强等采用X荧光波谱等方法分析了窑址出土的制胎原料,对定窑各时期制胎工艺及变化进行了研究[123]。张遥等通过对定窑涧磁西窑区及邢窑磁窑沟窑址出土金代黑釉瓷片标本的胎釉成分分析和显微观察,对比分析了两处窑址金代黑釉瓷的生产工艺[124]。

定窑的装烧工艺也是较为重要的研究议题,其中尤以覆烧工艺影响最大,也最引人注目,前述古代文献就提及定窑的芒口瓷器。刘新园最早根据湖田窑的窑具标本材料分析了景德镇窑宋元时期覆烧法所使用的窑具,并对其所代表的覆烧工艺进行复原研究,提出覆烧工艺为定窑首创,景德镇是受到了定窑的影响[125]。李辉柄、毕南海对定窑的装烧工艺与历史分期进行了讨论,提出定窑先发明了一种“支圈仰烧法”,进而在北宋中期发明了支圈覆烧叠置法,认为支圈需与筒形匣钵配合使用,组成“支圈组合窑具”,并根据窑具的不同将定窑的覆烧工艺细分为支圈叠置法、碗形支圈覆烧法、盘形支圈覆烧法与钵形支圈覆烧法[100]。刘涛对纪年墓葬出土定窑白瓷与景德镇青白瓷进行了研究,认为景德镇采用覆烧工艺的时间可能早于定窑[97]99。2009年定窑窑址的发掘表明,定窑支圈种类繁多,发展序列完备,最早于北宋中期出现支圈覆烧工艺,北宋晚期以后走向成熟,进而传播到包括磁州窑、景德镇窑在内的全国各地的窑场[126]。黄信整理分析了2009年定窑发掘资料中外壁口沿下刮釉较宽的所谓“挂烧”的瓷器标本,根据这类标本上的烧造痕迹和对芒口覆烧粘连标本的仔细观察,认为定窑不存在“挂烧”或“支圈仰烧法”[127]。

定窑与其他窑场的技术交流和相互影响是长期以来学界一直关注的问题。李辉柄[92]、秦大树[1]、权奎山[96]等强调了定窑创烧及早期发展与邢窑的密切关系。曹建文[128]、黄义军[129]、李颖翀[130]等注意到包括景德镇窑瓷器在内的南方白瓷的创烧可能与以定窑瓷器为代表的北方白瓷工艺的南传直接相关。彭善国则注意到辽代以白瓷为代表的制瓷手工业的肇兴与邢窑、定窑的影响密切相关[131,132]。学者们的研究表明,宋金时期定窑形成了独特的制瓷传统,与磁州窑[133]、井陉窑[134]、吉州窑[135]、磁峰窑[136]及汝窑和南宋官窑[137]等数量众多的南北方窑场之间存在互动与影响。

5.产品销售与流通

喻珊对窑址以外所出唐、五代和宋金时期的定窑瓷器进行了分期,并分析了各期产品的流布情况及特点[138,139]。李鑫讨论了中晚唐至五代时期不同阶段定窑与邢窑、巩义窑的白瓷产品在市场中的消长[140]171—211。刘淼探讨了金代定瓷的行销情况,认为其时定窑全国性销售市场已经形成,并将金代定窑发展的原因归结为北宋晚期以来定窑的持续发展、金代经济的恢复、宋金战争的影响、统治者的重视以及日益增长的用瓷需要[87]129—144。

定窑瓷器的海外输出方面,高美京较为全面地搜集了海外出土定窑瓷器的资料,利用窑址出土资料和分期研究结论辨析出海外出土瓷器中的定窑瓷器,并对时代进行修正,全面探讨了不同时期定窑瓷器的销售范围及不同区域出土定窑瓷器的特点[90]321—358,360—362。李鑫讨论了唐、五代时期包括定窑产品在内的早期白瓷在海外的发现及输出问题[140]212—238。李晞等对日本出土的定窑瓷器资料做了搜集整理(李晞、丁雨:《日本所见定窑瓷器初探》,见《考古学研究》十三,科学出版社,2022年,待出版)。一些学者对西班牙阿梅利亚(Almería)伊斯兰宫殿出土的内壁口沿下加施虹彩(Luster)的定窑深刻花莲瓣纹碗残片进行了研究,认为其与东亚、东南亚及环印度洋地区屡有发现的定窑瓷器不同,是少数最早进入欧洲的中国瓷器之一[141,142];另有学者认为其很有可能是流通至西亚中东地区的定窑产品,由叙利亚或埃及手工业者施加彩绘,后作为礼物由当时控制地中海的伊斯兰势力送给当地统治者[143]。

6.重要专著、专题展览与会议文集

定窑研究专著已有多部,其中有三部具有重要影响:冯先铭编撰的《中国陶瓷·定窑》收录、刊布了国内外公私收藏的定窑瓷器和窑址及其他遗存出土定窑瓷器百余件(组),并附研究史述评及综合性研究文章[144],是一部重要的学术性图录及研究专著。穆青《定瓷艺术》总结了定窑窑址的发现及已有的考古工作,在前人分期研究的基础上将定窑分为唐代早期至中期、晚唐至五代、北宋早期至中期、北宋晚期至金代等四期,并论述了定窑的时代风格及艺术特色,还对剔花、紫定、黑定、镶图片瓷器等几个特殊品种及定窑瓷器的铭文进行了讨论[95]。该书关注到了窑址、墓葬的出土资料,并兼顾传世文物,在许多问题上提出了有益创见,但主要的着力点还是对定窑瓷器的鉴赏。陈文增《定窑研究》以数十年定窑制瓷工艺复原与创新的实践经验及窑址调查、现代工艺调查资料为基础,对定窑胎釉、装饰、装烧、窑炉等工艺技术,定窑的艺术特色,当代定窑发展现状及未来走向等进行了全面、深入的探讨,是定窑研究尤其是制瓷工艺研究的重要成果[145]。

定窑瓷器是世界重要公私收藏尤其是两岸故宫收藏的重要组成部分,传世品十分丰富。关于传世定窑瓷器的展览主要有台北故宫博物院于1987年举办的《定窑白瓷特展》和2013年举办的《定州花瓷——院藏定窑系白瓷特展》,两次展览集中展出了台北故宫博物院所藏定窑白瓷精品,并出版了图录[146,147]。

随着窑址调查、发掘资料及各地出土定窑瓷器资料的刊布,侧重展示出土定窑瓷器的专题展览也渐次展开。1983年在日本根津美术馆举办的《定窑白瓷》特展,展出了小山富士夫1941年调查定窑窑址时所获标本以及日本重要的公私收藏定窑瓷器,并出版了附6篇日本学者所撰研究文章的图录[51]。1997—1998年,日本出光美术馆与定州市博物馆在出光美术馆联合举办了关于定州静志寺、净众院两塔基出土文物的展览,展出文物近百件(组),以瓷器为主,后出版了附3篇由中日学者分别撰写的研究论文的图录[68]。2014年,包括定窑瓷器在内的定州两塔基地宫文物在浙江省博物馆进行了更全面、完整的展览[148]。2009年定窑遗址发掘后,出土资料与相关研究引起国内外学界的广泛关注,以此次发掘出土资料为依托又举办了若干重要展览。包括:2012年,在北京艺术博物馆举办的《中和之美——定窑陶瓷艺术展》,展出2009年窑址发掘及各地出土定窑陶瓷、窑具等标本200余件(组),展览期间召开了学术研讨会,后出版图录并刊布会议研究文章[149]。2012—2013年,在故宫博物院举办了《洁白恬静——故宫博物院定窑瓷器展》,展出院藏定窑瓷器以及2009年窑址发掘和陕西、浙江、湖南等地出土定窑瓷器,展览期间召开了“故宫博物院定窑学术研讨会”,后出版展览图录及会议论文集[150,151]。2013—2014年,在日本大阪东洋陶磁美术馆举办的《定窑窑址发掘成果展》,专门展出2009年窑址发掘出土陶瓷器及窑具标本,展览前后共邀请发掘者作主题演讲5次,后出版图录并附发掘者及博物馆研究人员所撰论文5篇[152]。

除上述展览期间召开的定窑专题学术研讨会外,还有许多与定窑相关的学术会议,如1997年在石家庄召开的“中国古陶瓷研究会年会暨河北邢窑、定窑、磁州窑学术讨论会”[134,153—164],2002年上海博物馆主办的“中国古代白瓷国际学术研讨会”[165],2015年故宫博物院主办的以科技考古为主题的“宋代五大名窑科学技术国际学术研讨会”[166]等,均发表了多篇关于定窑研究的重要论文。这些主题展览及学术研讨会,对于推动学界对定窑的研究,引起大众对定窑的兴趣与关注等起到了重要作用。

定窑在唐宋金元时期制瓷业的生产体系中具有重要地位,是宋元时期最重要的白瓷生产窑场,有着丰富的文献记载和传世品,因此一直受到古陶瓷研究者和爱好者的关注。随着近代考古学的兴起,定窑遗址被发现,考古调查、发掘工作逐步开展,基于发掘资料的研究也得到了充分开展。特别是窑址以外的考古遗迹中出土的大量定窑瓷器,为定窑的研究提供了许多重要的资料。经过一个世纪的探索,定窑的研究逐渐从最初单纯的产品鉴定和鉴赏向窑场生产性质和管理体制,窑业技术的创新、发展和交流,产品的销售与流通等更为广泛和深入的方向发展,特别是考古学分期研究已取得了非常重要的成果,为更深入的定窑陶瓷考古研究奠定了坚实的基础。定窑研究已日益成为宋元明手工业研究中一个成果斐然的方向。然而,相较于同处河北省且同在宋元时期繁荣发展的磁州窑,对定窑的研究在深度和广度上都还处于资料不断积累和研究的初始阶段。定窑生产工艺技术的发展与交流,与其他瓷器生产区域的相互影响,生产体制的发展变化,器物使用功能的嬗变,艺术特征的总结以及商品化生产相关问题等诸多较深层面的研究还较为初步和浅显,与定窑相关的学术活动也还不够丰富。这表明,定窑的研究还大有可为,随着窑址、墓葬等出土资料的日益丰富,陶瓷考古理论与方法的逐渐完备,以及田野发掘与科技考古等多学科合作的日趋成熟,定窑的研究必将取得更大的成就。(作者:李鑫 中国社会科学院考古研究所,秦大树 安雨桐 北京大学中国考古学研究中心;原文刊于《文物春秋》2022年第1期)