清代宫廷文房用具品类丰富,笔、墨、纸、砚以及文房陈设器具形式多样。考其来源,一部分出自内务府造办处,或按内廷样式交由地方杭州织造、苏州织造、江宁织造等承办制作,如御用笔、御用纸等,另一部分来自于地方进贡。清代内廷设有“墨作”“砚作”,专门负责御用墨和砚的制作。一般是由内廷画师按皇帝谕旨画样呈览准做,即形成“内廷恭造之式”。

一、清代宫廷御用笔

图1、竹管大书画紫毫笔

图2、竹管天子万年翠毫笔

图3、竹管寿字纹紫毫笔

图4、乌木彩漆云蝠纹管翠毫笔

图5、白玉管斗翠毫提笔

图6、牙管红木斗“万寿无疆”鬃羊毫提笔

图7、紫漆描金云蝠纹管鬃毫抓笔

图8、绿漆描金水仙灵芝蝙蝠纹管鬃毫抓笔

清代内廷御用笔的制作,所用材质精良,金银玉翠、木竹牙管,应有尽有。表现在装饰、造型方面因集多种工艺技法于一体,雕镂饰管,极尽工巧,因而更趋于观赏性、艺术性。清代仍以浙江湖州制笔最负盛名,每年地方例贡文房用具中均以湖笔数量最多,也有一些题名管笔是按内廷样式交由地方织造承办制作。各地巡抚官员每年朝贡也均以湖笔进贡。

(一)御用笔的来源

清代内廷用笔由江南织造、江宁织造、杭州织造等按内廷发样承办制作,而大量的则是来自地方进贡,每年地方官员单以毛笔进贡的数额即高达数万件。除大量的御用笔备用外,还颁发内廷各处记录、抄书使用,以及用于皇帝赏赐等。据章乃炜《清宫述闻》记载:“庚申十月,赐内阁翰林院官笔五千枝,为阁中票签、院中讲章、记注之用。内阁分其半,余给讲官人各五十枝,写正本者人各五十枝,写副本者人各三十枝。更以五百枝备写档案,存起居注。五百枝备写讲章,存外衙门。笔为丁酉年制,世祖御书房所藏也。”(庚申为康熙十九年,即1680年,丁酉为顺治十四年,即1657年)从上述记载可知,清代内廷所需用笔的数量相当可观。

内廷用笔主要来自于地方进贡。清吴振棫(yù)《养吉斋丛录》记述:“供御文房四事,别类称名,不可胜纪……笔之属则以书‘福’笔为‘万襈珍用’之管。所谓赐福苍生也;御书常用者,有斑竹管、大提笔、髹漆、文檀各种提笔。其寻常供用朱书、墨书之用者,则有万年青管、经天纬地、万年枝、云中鹤、惟精惟一、云汉为章,及竹管、檀管、钿管,皆由外省供进。”正如乾隆朝《宫中进单》所载:乾隆十六年(1751年)十二月,两浙盐政兼织造,苏楞额贡有笔墨纸砚数百件,其中笔品有“经天纬地”“万年青”“云汉为章”“表正万方”“小紫颖”“云中鹤”“檀香笔”等。这些题铭管笔多是平常皇帝御笔朱书、墨书之用。清代地方官员每年均以湖笔进贡,如乾隆二十六年七月,云南巡抚刘藻贡物,仅湖笔一项数目高达420枝。至乾隆晚期,增加至503枝。因库存数量过多,乾隆晚期便减少各地进贡方物,其中毛笔的数量也有减贡。

(二)御用笔的种类

御用毛笔的形制种类丰富,极具特点。其材质有竹管、木管、漆管、瓷管、玉管、玳瑁管、骨角、牙管等。除一般常用的传统管笔外,还流行一种带斗的提笔和抓笔。其中提笔的形制一般由笔管和笔斗两部分组成,也有管斗一体的形式,在清代曾大量制作并广为流行。提笔的管斗装饰精美,笔斗与笔管的取材或相同或相异,争相斗艳,有玉斗、牙斗、木斗、珐琅斗、骨角斗、瓷斗等,形制多样,富于变化。按提笔规格的大小不同,又有小提笔、中提笔、大提笔之分。因提笔纳毫丰满,且笔直沉稳,适宜书写各种书体。抓笔较提笔更加沉稳,纳毫丰满圆健,笔的形制短而粗壮,一般为鬃毫制成,适于书写匾额、横幅大字。

笔的选毫讲究,常见有兔毫、羊毫、兼毫、狼毫、貂毫、鬃毫等,并有敷彩毫或点翠笔毫,装饰精美。笔毫的造型也富于变化,有兰花蕊式、笋尖式、葫芦头式等,各具特色。除选毫精细外,其笔颖更具“尖、齐、圆、健”之美,特别是彩毫装饰,更将实用笔的制作与精美的装饰艺术完美结合,形成了清代毛笔的时代风格。

(三)笔管的题铭

笔管题铭是清代制笔工艺的特点之一。清代宫廷御用笔的笔管题铭,一般常为歌功颂德的词语,如“万邦作孚”“万国咸宁”“万国来朝”“表正万方”“歌舞升平”“光被四表”“泽被遐方”“珠联璧合”等;或寓意吉祥福寿内容,如“海屋添筹”“万寿无疆”“万年景运”“万福攸同”“河洛呈祥”“海晏河清”“鸾翔凤翥”等,赋予毛笔丰富的文化内涵。又如称赞笔品优良的题铭,有“挥毫落纸生云烟”“管城无处不生花”“无思不入奇”“珠圆玉润”“中书君”“宇宙经纶”等溢美之词。另有取悦帝王的词章,如“澄心如玉写黄庭”“天颜有喜近臣知”等等。特别是每年元旦或新春,皇帝都要举行开笔仪式,案设盛有屠苏酒的金瓯永固杯,置放朱红描金云龙绢及朱墨,其书“福”用笔,管端镌铭“万年枝”或“万年青”,或“万襈珍用”管笔,御笔亲书吉语,祈福苍生,永保江山基业永固。这些题铭诗句的御用笔大部分是按内廷的要求或样式交由地方制作。至今故宫博物院藏有文房用笔数千余件,大部分尚未开笔使用,应为内廷御用之备用笔。

二、清代宫廷御用墨

图9、“乾隆”款国宝五色墨

图10、“嘉庆年制”款苍璧御墨

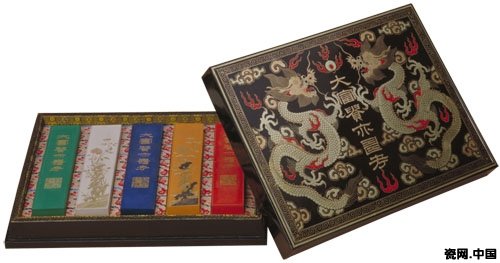

图11、“胡开文制”款大富贵亦寿考五色墨

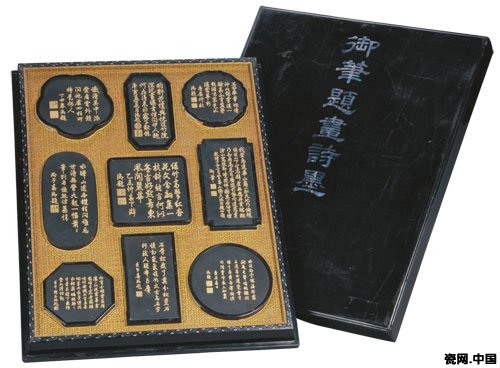

图12、御笔题画诗墨

清代宫廷造办处设有“墨作”(作坊),专门负责御用黑墨和朱墨的制作。“墨作”自康熙年间建立至清代晚期一直沿袭制作,所制御墨均形成“内廷恭造之式”,以康熙、雍正、乾隆时期所制之墨最具特点,如以内廷书斋命名的墨品,或仿古集锦墨等,装潢考究,极具皇家品位。墨品均署“御墨”字样或制作年款,其在造型、装饰等方面呈现出宫廷独特的风格。

(一) 内廷御墨

1. 以内廷书斋命名的墨品。清康熙时期以内廷书斋命名的墨品,成为内廷御墨的重要特点之一。如以“佩文斋”命名的墨品即有佩文斋藏墨、佩文斋珍藏墨、佩文斋临古墨、佩文斋法墨;还有以“渊鉴斋”命名的墨品,如渊鉴斋墨、渊鉴斋法墨、渊鉴斋摹古宝墨、渊鉴斋评选古文藏墨、渊鉴斋清赏墨等。这些墨品均署“御墨”字样,且形式各异。以书斋命名于墨,极具文人雅趣。“佩文斋”是康熙皇帝在畅春园的起居处兼书房,也是该园诸多文馆中最重要的文化活动场所。“渊鉴斋”与佩文斋紧邻,也是畅春园内的一处重要书房,是康熙皇帝经常临幸并挥毫染翰的场所。乾隆时期内廷御墨的制作,也有一些以斋堂轩室命名的墨品,如敬胜斋珍法墨、敬胜斋珍藏墨、遂初堂藏墨、御制淳化轩墨等,各朝均承袭制作,并形成定式。这些以书斋命名的墨品极具浓郁的文化气息。

2. 内廷博古墨。除以内廷书斋命名于墨品外,内廷“墨作”还制作有大量的博古集锦墨,墨品的形制不局限于单锭墨,而是以多种形式组合的套墨、博古集锦墨。如乾隆时期所制各式博古墨品,有仿古式、仿康熙朝墨式等,有以造型命名的墨品,也有以纹饰命名的墨品等,多达数十种。如乾隆四十年重装所制博古墨,以40种墨式组合而成,分别为螭佩、玉彘(zhì)、青圭、昭文、国宝、七香图、鱼佩、艳友、春华秋实、仙山楼阁、天保九如、有虞十二章、内殿轻煤等等,并特制红雕漆龙纹墨匣盛装,为内廷精制御墨。这些博古墨除本色黑墨外,还制作有各式彩墨或漱金墨以及在墨品纹饰上描金或彩绘,极具皇家品位。

(二) 地方贡墨

清代内廷御用墨品,除上述内廷“墨作”所制御墨外,还有一些是按内廷样式交由杭州织造、苏州织造、江宁织造等制办,或由地方按年例进贡,每年地方官员均有例贡徽墨。如乾隆时期的《宫中进单》详尽记录了当年地方进贡墨品的情况。

从上述所列各地贡墨分析,地方例贡墨品中多以“朱锭”“徽墨”共200锭为数进贡,每次进贡的墨品均为万年红朱锭和徽墨,其中徽墨有“光被四表”“太平雨露”“耕织图”墨等,至今这些贡墨仍有一部分传世。由此可见,徽墨在乾隆时期深受内廷青睐,各地方也均以徽墨进贡内廷,从而也影响和促进了徽州各派墨家的竞争发展。至今故宫博物院藏墨5万余件,其中有很多安徽巡抚进贡的黑墨和朱墨。

清代徽州以歙县、休宁、婺源三地制墨最负盛名,并由此形成三大制墨派系。其中汪希古、曹素功、汪近圣、汪节庵、胡开文、詹方寰等世代以制墨为业,均有贡墨制作。如歙派最具代表的墨家是康熙年间曹素功“紫玉光”墨,被列为第一贡品。现今故宫博物院藏有康熙时期曹素功谨制“御制耕织图诗文”墨和汪希古恭摹“御制耕织图诗文”墨,均以康熙御制诗文为蓝本,分别摹勒于墨品,为47锭集锦墨形式。此后各朝均以御制耕织图诗墨进贡内廷,成为重要的贡墨形式。如汪近圣后代沿袭制墨,将汪氏墨品集成《鉴古斋墨薮》。其中所录乾隆朝贡墨,大部分是以乾隆御制诗文为蓝本创作墨式,墨模雕刻精细,诗书、画印均可摹勒于墨。至今北京故宫博物院藏有汪氏墨品数百件,对了解汪氏制墨种类、形制特点等具有重要的史料价值。

休宁派制墨,多为雅俗共赏之品,装潢精致,其墨品多是集锦套墨或鉴赏墨等。代表墨家有叶玄卿、叶元英、汪次侯、吴天章、胡星聚、王丽文、胡开文等。特别是胡开文墨,墨品多至66种,如“艺林珍赏墨”“五老图墨”等均有贡墨进贡内廷。

婺源派墨家也有少量的贡墨制作。婺源曾是徽墨烟料的主要来源地,素有“点烟于婺源”之说,所制墨品朴实无华。故宫博物院藏有詹永新、詹方寰、詹成圭、詹从先、詹应甲、詹大有等墨家墨品数百余件,署名监制或仿古法制,应为其特制贡墨进贡内廷。