在博山区西南的城郊一带,有一个特殊的“棚户区”。

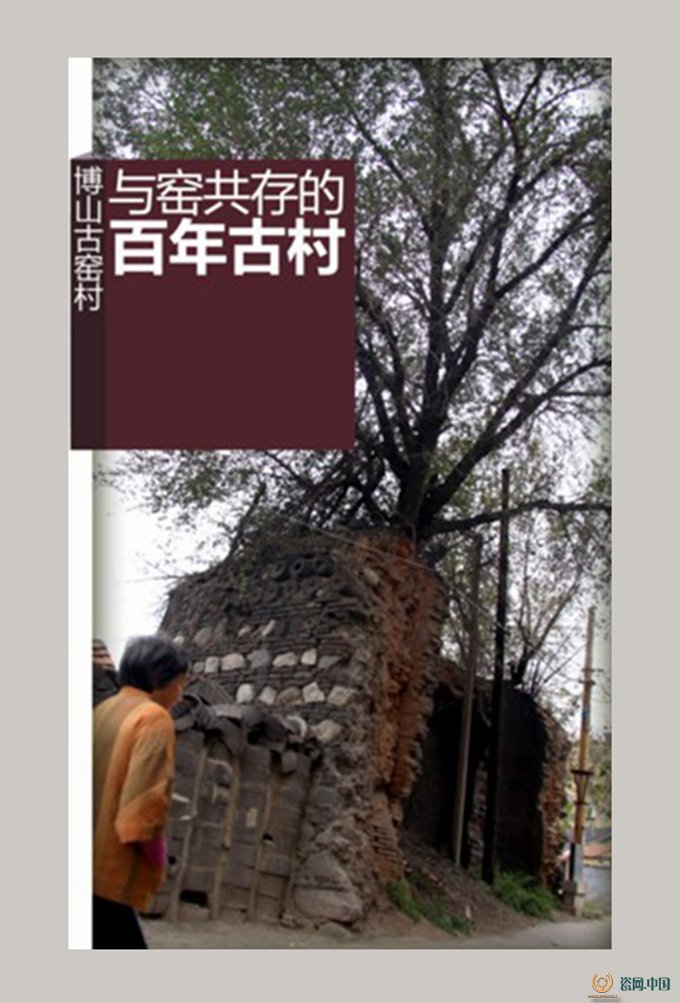

狭窄的胡同、灰色的石板路、破败的圆窑、独具特色的匣钵墙……这一切看起来与棚户区外大量的现代化建筑有些格格不入,但是无可否认的是,这里曾是中国最大的陶瓷生产厂家——博山陶瓷厂的驻地。

同时,这里也是博山陶瓷技艺传承千年的为数不多的见证者之一。

我们很难想象,早在明清年间,每当夜幕降临,当村里星罗棋布的窑炉的火光映红了博山的半边天时,是一种怎样的壮丽景观。

但是可以想象的是,正是这些窑炉和操持窑炉的工人们,成就了博山陶瓷的名气。

如今,曾经用来烧制陶瓷的老式圆窑早已退出了历史的舞台,曾经的烧制技艺也已逐渐失传,但是古窑村的记忆,依然记载于村里的每一条马路,每一堵墙壁上。

这些黑色、灰色、褐色组成的墙壁就是匣钵墙,现在已经成为了古窑村的一道景观。

如今村里只剩20余座馒头窑,由于缺乏修缮,不少已杂草丛生。

很多年以前,在淄博博山区山头镇的河南东村里,每当一座馒头窑要点火时,总会充满仪式感:赤着上身的“火神”面色凝重的喊一嗓子“点火”,然后一条火龙会冲天而起,从馒头窑上方的烟囱喷射而出,随后,浓浓的黑烟涌出,遮蔽了整个天空。

点火,烧制陶瓷,是当年河南东村里大多数村民们都会做的事情。只是随着时代的进步,老式的方法已经被逐渐淘汰。

如今,这些记忆,只存在于村里的老人和那些历经了百年风雨的匣钵墙里。

山头镇的“万盏灯”

清朝诗人、诗论家赵执信,笃信风水堪舆。

因此在故去之前,赵执信曾经考察过博山四周的地形,最终他选择了博山土门头庄的南北坡作为自己的墓穴。在此之前,当地人将这里称为“天阶”。

“因为他信风水,选择葬在这里有个说法,叫‘头枕金銮顶,脚踩万盏灯’。”博山山头街道办经贸委副主任冯群这样解释:“所谓的金銮顶,是指天阶山远看像是金銮殿的宝顶,而万盏灯,就是指的咱山头的馒头窑。”

博山一带自古盛产陶瓷,尤其是山头的河南东村一带,大大小小的窑多如牛毛,这些用来烧制陶瓷的窑大多为圆形,如同一个个的馒头,而窑顶则有专门的烟囱,因此当地人依然习惯的将这种窑称为“馒头窑”。

90岁的杨德东从7岁开始,就跟随父母来到河南东村烧瓷器,至今他依然记得瓷窑点火时的景象:“那时候管着火头的,叫火神。一窑瓷器能不能烧好,就看火神对于温度的判断。”

每当一座窑开始烧制瓷器时,总会充满仪式感:赤着上身的“火神”手执火把,面色凝重的喊一声“点火”,然后窑工们开始点火鼓风,“轰一声,有时候那火龙一下就从烟囱里蹿出来,紧接着黑烟也冒出来。”

圆形的馒头窑,加上随时会冲出烟囱的火龙,以及窑身上用来观测火候的专门的小窗,如果是在深夜站在天阶往山头镇看:“就好像是点着的灯笼一样,所以这也是万盏灯的来由。”冯群这样解释。

只是随着时代的变迁,传统的烧制陶瓷的方式已经有了改变,从1985年之后,馒头窑正式退出了博山陶瓷烧制的舞台,但是城区里的电灯,取代了馒头窑,赵执信的“脚踩万盏灯”,依然还在。

这些黑色、灰色、褐色组成的墙壁就是匣钵墙,现在已经成为了古窑村的一道景观。

古窑村的匣钵墙

尽管从行政上来说,“河南东村”的称号早已被“古窑村”所替代,但是对于大多数当地人来说,“河南东村”依然有着独特的意义。

由于村子坐落于岳阳河南岸东侧,因此才有了“河南东村”的名号。

自明清时期开始,这里就是博山陶瓷的主要产地之一,岳阳山一带的煤矿通过岳阳河运到村里,供窑工们烧制陶瓷,而成批的陶瓷则通过水运和陆路的方式,运往全国各地。与其他的传统村落相比,古窑村的建筑别具特色:村里的大街小巷或胡同里,到处是圆柱形的器皿垒成的墙,许多民居建筑也是利用这样的器皿建成的。

这些黑色、灰色、褐色组成的墙壁,有一个特殊的名字——匣钵墙。

匣钵,是传统烧制陶瓷所用的器皿,当艺人们将泥土制成陶坯之后,将其放在匣钵里,然后送到馒头窑中进行烧制。

换句话说,匣钵就是用来盛放陶坯的特殊容器。“那时候烧瓷,得用煤炭,但是用煤炭有个问题,就是容易产生杂质,混到陶坯里。”75岁的徐德和是博山陶瓷厂的老职工,谈起陶瓷的烧制,老人很是兴奋:“那这时候怎么办?就用匣钵把它们装起来,这样就不会混进杂质了。”而匣钵也是有使用寿命的,在一千多度的炉火中反复烧制之后,匣钵们的生命走向了尽头,它们被放在常温下正常阴干,随后又有了新的任务——砌墙。经历窑火反复的淬炼之后,匣钵的外表和颜色更加沧桑,而村民们将这些废弃的匣钵收集起来,和着泥将它们垒成院落和房子的墙壁,从而成了新的风景。

“其实古人就已经懂得了再利用,尤其是匣钵墙,不但可以省钱,同时还很美观。”漫步在古窑村的胡同里,冯群抚摸着一处墙体上的匣钵这样说道:“也是因为它们,才让村子能够尽可能完善的保留下来。”

大量的匣钵墙,吸引了驴友和摄影爱好者的注意,从2000年之后,越来越多的人开始来到古窑村进行参观拍摄,这也引起了当地相关部门的注意:“这也让我们意识到,必须把这个村子保护下来,让更多的人看到它,所以这些年虽然有城市规划,但是都绕开了这里。”冯群对记者表示。

被蚕食的“馒头”

时代的变迁,改变了古窑村很多很多。

比如说馒头窑的数量。

冯群曾经在古窑村进行过长期的调查走访,最终得出了一个准确的数字:清朝末年,古窑村尚存馒头窑141座,而如今,古窑村只有20座左右的馒头窑。其余的,皆被蚕食殆尽。

蚕食者是岁月,更是居住在这里的人。“有些馒头窑是由于没人维护而逐渐的破损掉了。”而更多的馒头窑,则被人为拆除,1985年,博山陶瓷厂彻底淘汰了馒头窑烧制工艺,大量的馒头窑在被废弃后拆除,取而代之的则是宿舍楼和大瓦房。

幸运的保存下来的馒头窑,星罗棋布的分散于古窑村的各个角落之中,由于缺乏相应的修缮保护,不少古窑已经杂草丛生。

除了古窑的消失之外,越来越多的明清时期的民居建筑也面临着破损坍塌的危机。“房子没人住,可不就塌了。”坐在自家的堂屋里,杨德东无奈的摇摇头:“年轻人都走了,出去上班打工,没人回来住。”

如今走在古窑村里,几乎很难看到年轻人的身影——紧靠着博山城区的古窑村外,是博山当地最大的“陶瓷大世界”,而再往北,则是高楼林立的小区。与这些现代化建筑相比,古窑村的外观如同城市里常见的棚户区。

很多生长于古窑村的年轻人都盼着棚户区改造工程,这样他们就可以摆脱这个以灰黑色为主基调的故土,转而“上楼”。“你们就不能呼吁一下,让我们这里改造一下?”11月20日下午,在淄博陶瓷大世界的一个店铺里,22岁的扬子(化名)这样对记者说。

生长于古窑村的扬子,对于这个棚户区并没有好印象:“你们就看到了外面,没在这里生活过,没有冲水马桶,冬天到处透风撒气,还得烧炉子取暖,厕所是公用的,非常不方便。”扬子谈过一次恋爱,但是当女方来过一次扬子位于古窑村的家后,就跟扬子提出了分手。

女方分手的理由很现实:“没有婚房。”

扬子曾经盼着古窑村棚户区可以改造,但是随着今年年初乡村记忆工程的实施,以及古窑村被列为乡村记忆工程备选名录之后,古窑村的改造几乎成为泡影:“你们来了再一宣传,想改造更没戏了。”

像抱有扬子这种想法的年轻人,在古窑村里并不少见:“你们要是三四年前来这里(指陶瓷大世界),估计业主都会先问你一句:‘你买啥?买房子还是买瓷器?’”从2009年开始,古窑村里一些年轻人开始尝试出售祖宅,价格也并不太高,“但是(卖了老房子的钱)在城里买套楼房的首付是够了”。

馒头窑的规格

在古窑村里,目前存有修建于明清时期的馒头窑约20座,大小不一,其中一部分被废弃,也有一部分被村民作为他用。

而谈起馒头窑的大小,古窑村里的老人往往喜欢用“行柱”这样的规格来描述。

据冯群介绍,所谓的行柱,即是指馒头窑的容量,在陶坯做好之后,会装在匣钵里,然后以匣钵数量来计算,其中横为行,竖为柱:“一般都是以两行四柱、三行六柱、四行八柱、五行十柱、六行十二柱、七行十四柱来计算。从目前我们通过调研和史料研究来看,古窑村最大的窑就是七行十四柱的规格。”

如果以5寸直径的陶碗来计算,最大的七行十四柱的馒头窑,一次性可以烧制12万件陶碗。

而从民国时期开始,古窑村的人们就开始尝试着成套的烧制陶瓷器皿,其中多以生活用具为主,并据此研发出了“套五”、“套六”等瓷器。即五到六个陶瓷盆坯装在一起烧制成型。

手绘陶瓷技艺的复苏之旅

这条明清古巷记载着古窑村的兴衰

中国陶瓷艺术大师杨玉芳

古窑村的乡村记忆,一半在村子里,一半则在村民的脑海里。如今居住在古窑村里的老人们,大多都曾与陶瓷和瓷窑打过多年的交道。他们见证了馒头窑的兴衰,也尝到过机械化带来的甜头。但是更多的时候,他们会坐在阳光下,一起回忆起当年的光阴。

一公里的乡愁

在距离古窑村西南一公里的地方,一片新的厂房正在破土动工,其中一些别致的二三层小楼,已经竣工投入使用。

这,就是当地政府正在开发的中国(博山)陶瓷琉璃艺术大师村,不少陶瓷琉璃艺人,就在此工作。“陶瓷可以做成生活用品,还是艺术品,我们也希望通过各种方式,把博山陶瓷这个技艺传承下来,同时进行创新与开发。”冯群这样表示。

在这个大师村的村口,72岁的中国陶瓷艺术大师杨玉芳的工作室早已投入使用。

每当自己有空闲的时候,杨玉芳就会站在自己工作室的三楼天台向远处眺望,看着一公里外的古窑村逐渐被自家工作室前的建筑物挡住。“你们年轻人来古窑村,就是看个热闹新鲜,我们这些人看,则会看到很多记忆,很多故事。”坐在工作室的一楼大厅,杨玉芳有些无奈的摇摇头说道。

1960年,年仅18岁的杨玉芳进入了山东博山陶瓷厂,开始与陶瓷打起了交道。那时候她的身份,还只是技校的一名学生,来陶瓷厂属于半工半读性质:“说白了就是实习。毕竟陶瓷这东西,你光学课本、听老师讲没用,还得自己下手操作。”

在实习期间,杨玉芳的第一份工作是绘画,往做好的陶坯上画花鸟鱼虫:“一天能画600个左右。”

彼时的馒头窑依然还在投入使用,负责火候的“火神”虽然已经改了称呼,但是依然还在。一些老职工也笃信着祖上传下来的规矩:“女人不得踏进窑厂半步,以免窑神生气,烧坏了窑。”

于是,那时候女人给自家在窑厂上班的老公送饭,往往是站在窑厂门口喊一嗓子,把自家男人唤出来吃饭。“所以我记得特别清楚,我进了单位不久,就开始培养女‘火神’,当时还有一些老工人反对,觉得女人不能烧窑。”这些记忆,对于杨玉芳来说,颇为珍贵:“那时候都是传统的老手艺,都是手工画,每一件作品都有灵性。”

而如今,古窑村里的馒头窑大多已经消失,而古窑村的外貌也越来越模糊——几座新的陶艺大师工作室在杨玉芳的工作室北面拔地而起,让杨玉芳再也看不到古窑村的全貌。

高起点与低姿态

在杨玉芳的记忆里,从上世纪90年代开始,博山陶瓷厂里出现了越来越多的年轻人。“很多都是大学生,艺术学院毕业的,艺术底子高,比我们那代人强多了。”但是让杨玉芳有些想不明白的是,这些颇具天赋的大学生,对于陶瓷的兴趣却不大:“我们的起点低一些,但是姿态也低,愿意学,可是后来的孩子……唉!”

中国陶瓷艺术大师杨玉芳

杨玉芳曾经一度很不理解这些来实习的大学生:“有那么高的学历,艺术水平也不错,但是个个都心不在焉,不愿意学,呆不了几天就辞职了。”

毕竟,当年在进入博山陶瓷厂之后,杨玉芳对于陶瓷的制作颇为用心,跟着师父学了不少手艺:“后来厂里让我们这批人学艺术,把陶瓷变成艺术品。我们才开始转行的。一开始学很难,后来慢慢的学,毕竟这是手艺,是吃饭的家伙。”

正因为如此,杨玉芳退休之后,依然没有放弃陶瓷艺术创作,并且逐渐的获得了市场的认可:“现在的孩子,对手艺没兴趣。”杨玉芳无奈的摇头。

事实上,杨玉芳的无奈源自于孙子任东夏的固执——自幼看着祖母与父亲创作陶瓷艺术品长大的任东夏,骨子里对于陶瓷的艺术创作似乎颇有天赋:“他小时候自己拿块泥巴,就能捏得像模像样。”

但是随着任东夏逐渐长大,他对于陶瓷的兴趣也逐渐变弱了——高考之后,任东夏填报了播音主持专业,这让杨玉芳一度很不高兴:“想着把手艺传下去,他不学,谁学?”

不过后来,杨玉芳又慢慢想通了:“其实年轻的时候都一样,心气儿高,想闯荡一番。我年轻的时候也想着学更多的技术,做更好的陶瓷。等他闯不下去了,再回来学手艺也一样。”

被放弃又被复苏的技艺

尽管已经离开博山陶瓷厂多年,但是73岁的刘新芝依然喜欢坐在陶瓷厂后面的宿舍楼里,跟当年的几个老姐妹一起聊天。

有时候聊天之余,她也会感慨一句:“真想不明白,现在人画的盘子反而值钱了。”

刘新芝所说的“人画的盘子”,是指“陶瓷绘画”技术,也就是杨玉芳当年一进入陶瓷厂所学的技术。

只是与杨玉芳相比,刘新芝接触陶瓷绘画技术更早。

刘新芝的父亲刘持中,是一位老陶瓷艺人,在当地颇有名望,因此刘新芝从13岁起,就开始跟着父亲学习如何在陶坯上绘画。“那时候学绘画挺苦的,主要是笔不好做。”据刘新芝回忆,当时在陶坯上作画的毛笔,一般多用狗毛或老鼠胡须制作:“(毛)要硬,还能带上颜色。”

正因为如此,刘新芝经常在村里找狗:“逮住那种短毛的狗,就把狗毛剪下来。”很快的,凭着刘新芝的画功,她进入了陶瓷厂,开始专门在盘子和碗上作画。

那一段时间,对于刘新芝来说很累,但是也很快乐:“一天能画600多个碗,挺挣钱的。”

但是从上世纪70年代之后,陶瓷绘画这门手艺,逐渐的被厂里淘汰了:“那时候发明了贴画,就跟孩子玩的贴画一样,往陶坯上贴一下,就可以了。”这也让刘新芝的工作速度提高了不少:“一天下来,能贴1000多个碗,而且省时省力。”

对于刘新芝来说,贴画是一件很方便的事情,但是其父亲刘持中却并不认同:“那时候俺爹老念叨,说这么干糟蹋手艺,烧出来的东西没有人气儿。”

但是没人认可刘持中的说法,即使刘新芝自己,也并不认可。

直到1990年之后,刘新芝才逐渐明白了父亲当年的不满:“后来大家又对这种贴画的瓷器不喜欢了,卖不动了,反而是那些用手画上去的受欢迎。”

绘画的技艺,再一次复苏了,只是此时,真正懂得绘画的人大多已经离世,而刘新芝自己,对于手工绘画也已放下多年,再度拿起来时,颇为生疏:“其实想想,这个村子里真的有很多东西,很多记忆。谁能想到时代会变得这么快呢?”

那些年,那些窑

作为村里年纪最大,头脑最为清楚的老人之一,杨德东很多时候都是呆在自家的院子里,看着太阳升起落下。“你让我回忆啥?这个村的馒头窑?那说来话长了。”杨德东抽了口烟,然后对记者说道。

在杨德东的记忆里,古窑村里曾有100多口窑,分属于蒋、周、冯、侯、杨等多个家族,而每个家族随着不断地扩大,又会分家,窑的数量虽然不变,但是所属的主人却越来越多。“俺祖爷爷那一代来到这里,开始奋斗,到了俺父亲这一辈儿,已经有了9口窑。”而随着杨家的逐渐发展,分家也势在必行,最终,杨德东的六叔杨俊甫(音)分到了六口窑,而杨德东的父亲则分到了三口窑。

或许谁也没想到,这一次分家,让杨德东最终逃过一“劫”:“后来解放了,开始划分成分,我们家算是中农,我叔就是地主了,是资本家,因为他家窑多嘛!”

随着各种运动,村里的资本家们受到了不少批判和牵连,而杨德东多少有些幸运的躲过了一些运动:“其实那时候,窑主跟窑工差不多,大家都是靠窑吃饭,有的窑主也下窑干活,但是……”说到这里,杨德东忽然沉默,最后又摇了摇头。

在距离杨德东家不远的一处四合院里,就有一口苍老的馒头窑,由于无人管理,早已杂草丛生,有时候杨德东会心血来潮的去那里走一圈,看一看:“其实每一口窑,都有一个故事,它们都记着呢,只是,它们能讲给谁听呢?”