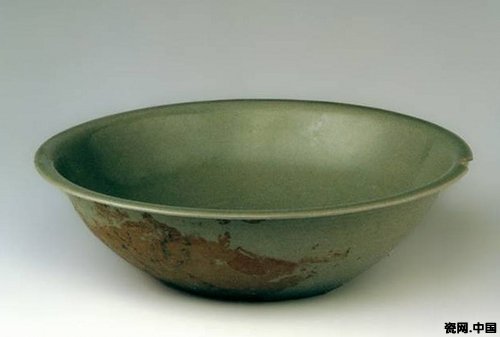

越窑青釉海棠式碗 唐代

这是一件传世瓷器中造型独具一格的越窑青瓷碗:器形规整,丰满硕大,碗口如一朵盛开的海棠花;胎质细腻,釉色匀润,青中闪黄,润泽如玉。早在唐代,以浙江慈溪上林湖为中心的越窑,烧造了许多专供帝王享用的贡瓷,这件海棠式碗即是其中的一件精品。

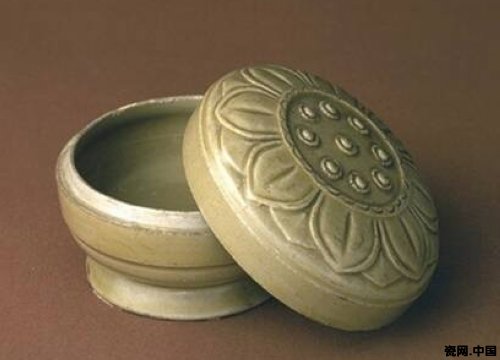

越窑青釉刻莲花纹盒 五代,通高4.8cm,口径8.8cm,足径5.4cm。

盒直口,外撇圈足。盒盖面坦平,直口。盖面刻花,中心为一莲蓬,外环莲瓣一周,盖边与盒底中腰各有弦纹一道,盒里外及足内满釉,釉呈青黄色。

五代时期的越窑青瓷质地细腻,胎体轻薄,釉面光滑,造型趋于秀美,刻花技法更加成熟。这件越窑刻花盒为五代时的瓷器精品,器物施满釉,釉薄而匀,明显与唐代越窑不同。五代时期,更多地注重花纹装饰,刻花、印花、划花技术发展到了高度成熟的阶段。

越窑青釉壶 高14.2cm,口径6.1cm,足径7.4cm

壶撇口,短颈,溜肩,圆腹,椭圆形圈足。颈部一侧有八方形短流,另一侧为曲柄。壶身饰直线纹四条,将壶身分为四瓣形。壶内外施釉,釉色青中闪黄,晶莹透澈,釉面开有细小的纹片。

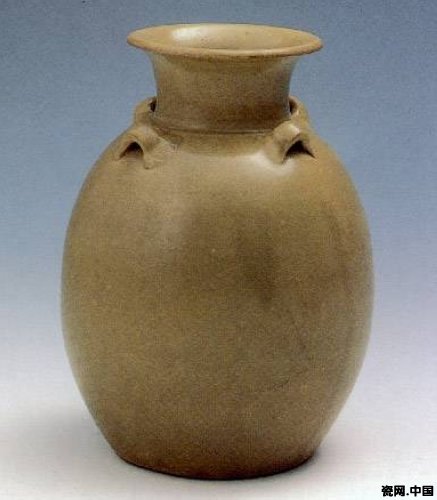

越窑青釉四系壶 唐代

胎呈浅灰色,质地细腻致密。通体施青釉,微泛黄。釉层均匀光洁。造型圆润饱满,制作精致工细,通体无暇疵,是一件十分罕见的唐代越窑佳作。

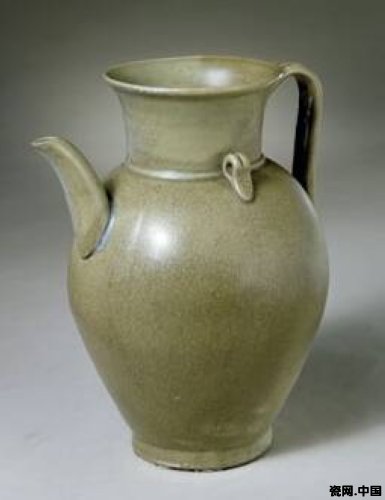

越窑青釉执壶 五代高19.7cm,口径9.7cm,足径7.6cm

壶撇口,短颈,溜肩,长圆形五瓣瓜棱腹,浅圈足。壶身一侧置弯流,另一侧置连于口、肩之间的曲柄,肩部置对称竖系。壶内外及足内满施青釉,釉面开细碎片纹,壶流根部积釉处产生窑变现象。

经对唐、五代墓出土陶瓷执壶进行对比研究后发现,与唐代执壶相比,五代执壶的构造更趋合理,特别是壶流明显加长,便于实用,这件青釉执壶就是最好的例证。

五瓣葵口秘色瓷盘 唐

相传,在唐代,有一种叫做“秘色瓷”的瓷器,这种瓷器除了皇室成员之外,其他任何人无权享用。凡是有幸见到“秘色瓷”的人,无不为它的美仑美奂所倾倒。要烧成这种瓷器,必须使用一种秘密配方。然而,不知从何时起,这个秘密配方和这种神秘的瓷器就一同消失了,几百年来,再也没有人亲眼见过 “秘色瓷”。

秘色瓷碗 唐朝时期 高7.1厘米、口径25厘米 1987年陕西省扶风县法门寺塔地宫出土

法门寺相传始建于东汉,唐时建有护国真身宝塔及地宫,供养佛指舍利。地宫中的许多文物是唐皇室供奉的,其中的秘色瓷是作为贡瓷的越窑精品,属宫廷专用。因其釉色、形制少为人知,故以“秘色”相称。器物以青绿釉为主,釉内夹杂玛瑙细末,釉面润泽晶莹,釉层有透明感。

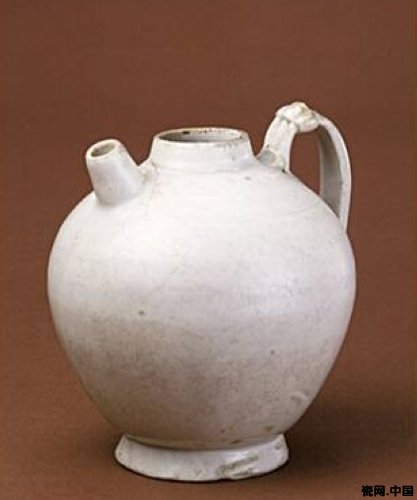

邢窑白釉小壶 唐高10.5cm,口径2.5cm,足径5.3cm

壶敛口,短颈,圆腹,圈足。肩一侧有短流,对应一侧有壶柄,柄上端饰装饰结。

此壶造型小巧,釉质白润,是河北邢窑唐代的产品。

唐代,邢窑是北方的著名瓷窑,以烧白瓷为主,兼烧黄釉、黑釉、三彩品种。其产品不仅供国内使用,而且远销世界各地。邢窑遗址位于唐代河北邢州境内,中心窑场在今河北省内丘县城关一带。从窑址调查和发掘所出土的标本看,唐代邢窑白瓷有精、粗之分,以供不同阶层人的需求。正如唐人李肇《国补史》所曰:“内丘白瓷瓯,端溪紫石砚,天下无贵贱通用之。”

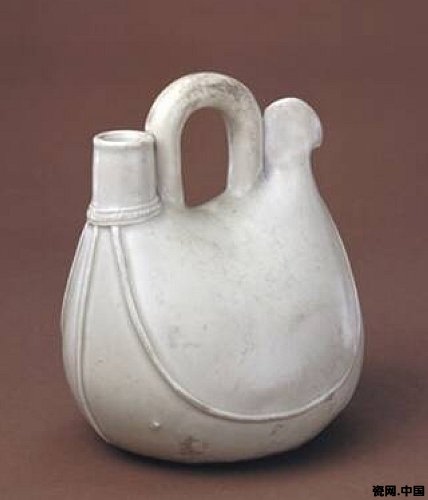

邢窑白釉皮囊式壶 唐通高12.5cm,口径2.2cm,底径12.5cm。

壶提包式,上窄下宽,形似袋囊。顶端一侧为短直小流,中间有一曲柄,另一侧饰一曲尾。袋囊的转折处饰有凸起的摺线纹,中间亦饰凸线一道。此壶通体施白釉,在有装饰线的积釉处,釉泛青白色。平砂底,以行草书体刻划工匠名称“徐六师记”四字。

此壶的造型源自唐代金银器,具有稳重、大方、实用的特点。

白瓷至唐代已自成一个系统,可与青瓷分庭抗礼,陆羽在《茶经》中以“类银”、“类雪”赞美其釉色之白。它不以纹饰取胜,而注重造型与釉色的相互衬托。唐白瓷以河北邢州所产最负盛名。这件精雕细琢并带有工匠名款的器物是研究唐代白瓷的珍贵的实物资料。