湖南古陶瓷研究,迄今以长沙窑的考古最为充分,其浓烈的本土与外来元素混合风格,是大唐盛世频繁中外交流史的优秀文化产物—许多产品的形制、釉彩、模印贴花装饰、彩绘图案等都带有波斯、阿拉伯等外来元素。然细究湖南物质文化史,六朝时期的岳州窑器物上就已能看到诸多西域文明元素的存在了,换言之,湖南地区早在六朝时期就已接触西域文明并积极交流互动,同期的岳州窑器物则纪实了这种历史信息。交入隋唐,这些外来元素在岳州窑器物上的印记越发鲜明。笔者整理了一批自六朝至隋唐时期带有外域文化元素的岳州窑器物资料,做初步的类型学研究,进而以此管窥其时中外文化交流交融的历史盛况。并求教于业界方家。

岳州窑1000多年的窑业史,其所在区位的地利优势是带动窑业规模扩大并实现对外输出的天然驱动力。约在汉、六朝至隋唐时期,因湘阴县地处“岭南—湘江—长江—汉江—渭南—关中”以及“岭南—湘江—荆州—长江—建康(今南京)”这两条水运交通大动脉的关键枢纽位置,由交广地区及“岷江道—巴蜀地区”进入中国的胡人,如欲往中原或南方都会扬州、建康之地,皆需经过湘北地区。湘阴因此成为南方较早接触域外文明的地区之一。

汉六朝时期湖南地区记载胡人活动的古文献甚少,但这一历史印象却烙在了该时期的岳州窑器物上,今人可从中窥探到中国曾与古印度、罗马、波斯等异域文明交流的实况。这些中外文化交流带来的新元素,在器制造型、装饰艺术、工艺手法上都极大滋养了岳州窑文化及其瓷业发展。这也是六朝至隋唐时期岳州窑风格独特迥异、成就辉煌的背后历史原因。

一、六朝—隋唐时期带异域文明元素的岳州窑青瓷列示

1、青瓷樽以及青瓷香薰

图1.樽 高16厘米 口径26厘米 1958年鄂州西山20号墓出土 湖北省博物馆藏

图2.薰 湖北鄂州博物馆藏

这两件器物分别为酒器与香具,均为当时高门豪族所用之物。尤其是该件香薰,它出自湖北鄂州孙将军墓(墓主人为吴大帝孙权的宗亲),更可确定为三国时期的珍贵器用。这两件器物属于三国—西晋时期岳州窑青瓷器中的上品,值得注意的是,它们器身都装饰有佛像—青瓷酒樽的外器璧贴塑有坐佛、香薰的底盘与炉体之间贴塑有坐佛,这些佛像造型与三国—西晋时期浙江上虞越窑青瓷的佛像贴塑装饰风格十分类似(图3)

图3.上虞尼姑婆山三国—西晋时期越窑址出土的带佛像贴塑青瓷樽

佛教自东汉时期传入中国以后传播发展较快,至三国时期已颇具气候,虽然这一时期尚未达到儒教、道教的规模,但已拥有众多信众,尤其是已有部分统治者开始参拜佛陀。值得注意的是,在佛教东传至中国的前期阶段,皆是天竺、月氏、龟兹等西域诸国的僧人携带经卷东行至中土主动传播,还未有中国人主动去西方求法求经。

江南地区的佛教传播于三国时期达到第一个高峰,其代表人物为西域僧人支谦和康僧会。据《高僧传》记载:“优婆塞支谦,字恭明,本月氏人,来游汉境,献帝时天下大乱,避地于吴。孙权闻其才慧,召见,悦之,拜为博士,使辅导东宫(太子),与韦昭诸人共尽匡益……”这段记载可从侧面反映出佛教在三国时期已得到江南最高统治集团的尊崇。而吴大帝孙权在建康(南京)为天竺僧人康僧会修建江南第一座寺院—建初寺,则似可进一步证实上述推断。在最高统治集团的尊崇下,佛教得以在江南地区迅速传播,这一时风即反映在这一时期的青瓷器上—浙江的越窑,湖南的岳州窑在这一时期同时出现了以佛像作为装饰的现象。这种现象既体现了这一时期制瓷工艺水平的提升,又反映了域外的佛教在中国得到接受并与中华文化开始融合的面貌。譬如:图1中的青瓷樽,其佛像下方同时贴塑有青龙的形象,这反映出佛教初入中华时与道教互相融合的现象。

2、三联狮型烛台

图4.三联狮型烛台 苏富比拍品

图5.岳州窑 三联狮首座烛台 长沙市金满地建设工地出土

图6.三联狮型烛台 美国波士顿美术馆藏

青瓷狮子型烛台,是西晋时期的典型器物,犹以越窑为大宗,岳州窑、洪州窑亦皆有出产。这种器物的出现与佛教的东传有着直接的关系,狮子在佛教中属“五护法神兽”之一,享有崇高地位,如那烂陀寺的雕塑中有着众多的狮子形象。

从乡土史资料来看,由于湘阴处于长江流域较为关键的枢纽位置,湘阴这一地区属于佛教较早传播到达的地区之一,湘阴境内的西林庵即始建于西晋。在整个六朝时期,湘阴属荆州治下,而荆州正是佛教在江南最为兴盛的地区之一。再者,三国时期的岳州窑青瓷器上即已出现了佛像贴塑,这说明佛教文化元素自三国时期即已进入到岳州窑的装饰艺术之中。因此,岳州窑在西晋时期出产这一类器物似乎揭示出当时湘北地区的佛风之盛远远超出我们今天的想象。

由于这种三联狮座的烛台较为罕见,故这种器物亦是学术界颇为关注的研究对象。霍华老师、尤叶勤老师认为这一造型的器物与古印度阿育王石柱中的狮子塑像有着某种联系(图7)。

图7.古印度阿育王石柱狮子塑像(公元前3世纪) 印度加尔各答博物馆藏

纵观整个西晋时期的越窑、岳州窑狮型烛台,其精细者皆以轮廓线浮雕法表现出健硕的肌肉、卷曲的鬃毛、狰狞雄武的面部表情、以及带有复杂花纹的尾巴,这种表现手法明显带有希腊雕塑的风格。而这一风格在南北朝时期的南方帝王陵前石雕、北方的石窟上表现得更为突出。我们再看整个中国的美术史,便不难发现希腊、罗马的艺术融入到印度的佛教以后,再以一个融合的整体自公元3世纪开始向中国传播,对南北朝—隋唐时期的中国石雕、瓷塑艺术都产生了深远的影响。这一影响在南朝时期的岳州窑青瓷器中亦可以得以窥见,代表器物为青瓷砚台足(图8)。

图8.南朝—隋代 岳州窑青瓷砚台足

南朝—隋代是佛教最兴盛的历史时期,故这一时期岳州窑青瓷器上有着各种各样的佛教文化元素,最常见的乃是各种莲花纹、忍冬纹。由于砚台的足属于承重部件,因此南朝至隋代的上品岳州窑青瓷砚台,都不遗余力在砚足的艺术构思上费尽心力,且往往采用模制的手法来表现各种艺术特点。我们看这一组岳州窑青瓷砚足,有的以莲花纹为装饰、有的以莲花为本身造型、有的以力士为造型、有的以抽象的兽足为造型,还有的以瑞兽为造型等等,这些琳琅满目的题材充分反映了岳州窑在公元6世纪所蕴藏着丰富的东西方文明内涵。这些砚足中最特殊者乃是一件带有罗马石雕风格的柱状足(图9)。

图9.岳州窑青瓷砚足 长沙市万达广场建筑工地出土

图10.意大利罗马建筑遗址

图11.馏金银壶 宁夏固原李贤墓出土(北周 公元569年)

这件砚足表面有竖向凹凸棱,与罗马建筑中常见的石柱有相同风格(图10)。它的足底有一圈连珠纹,带有波斯—粟特系的装饰风格,其装饰效果与宁夏固原北周李贤墓出土的馏金银壶(图11)的底部有一定类同性。而它的整体造型呈现出非常漂亮的束腰流线体,顶部再以一朵类似于覆莲的装饰体盖住。其整体的设计独具匠心,体现出十分强烈的多元化文明交融的历史面貌。这种丰富的异域文明文化元素在南方同时期其它窑场是见不到的,也只有岳州窑有着如此一以贯之的多元文明元素装饰艺术发展历程。由此反观西晋时期岳州窑的三狮座烛台,它们的出现很可能是岳州窑窑业文明历史上汲取多元异域文明的初始面貌,而这种文化现象的背后则是“长江—湘江”这一水系在早期中外文明交通史上的地位与作用存在着许多尚不为我们所知的丰富内涵,这有待更深入的考证来认知。

3、贴乳丁纹与联珠纹旋涡底杯

图12.贴乳丁纹及宝相花纹青瓷杯 南京建筑工地出土

图13-1.贴乳丁纹及宝相花纹青瓷杯残件 湘阴县状元新城建筑工地出土(左图)

图13-2.二式 长沙万达广场建筑工地出土(右图)

图13-3.三式 长沙万达广场建筑工地出土、南京水游城建筑工地出土

图13-4.四式 南京出土

这种底部为涡旋纹形状、器外壁带多种纹样贴塑的杯是一种酒杯,是南朝时期岳州窑独有的产品,数量较少。这种杯显然带有鲜明的罗马文化元素并深受粟特银器、琉璃器的影响,属于典型的“罗马—波斯—粟特”器用文明传入中土之后化身为本土化瓷器的典型案例。从器物的造型来看,这种在外杯璧贴塑联珠状纹饰的杯具多见于东罗马琉璃器,这类器物在北朝至隋唐时期的墓葬中有所发现,如宁夏固原李贤墓出土有一件此类装饰风格的琉璃杯(图14);另外,何家村窖藏中也发现有一件类似装饰风格的斜壁深腹琉璃杯(图15)。而南朝时期岳州窑出产的这种杯的形制并不完全类同于外壁带联珠纹贴塑的东罗马琉璃杯,一者,杯足的造型不一样;二者,杯外壁的贴塑内容不一样。这类岳州窑青瓷杯外壁贴塑既有自魏晋时期延续下来的乳丁纹、又有佛教文化中常见的宝相花纹、还有波斯—粟特风格的戳印联珠纹及贴塑联珠纹,以及一些暂时无法归类的纹饰内容。

图14.带联珠贴塑的琉璃杯 宁夏固原李贤墓出土(北周,公元569年)

图15.带联珠贴塑的琉璃杯 何家村窖藏出土

总之,这类岳州窑青瓷杯所包含的多元文化元素涵盖了公元3世纪到6世纪亚欧大陆上多个国度、多个民族,它生动记录了亚欧大陆丝路文明带来的东西方文明碰撞、交融的历史进程。而推动这一文明交融进程的史实是什么样子的呢?任志录先生曾对岳州窑器物上的粟特文化元素进行了统计与考证,提出一种猜想,即最迟在公元5世纪即有一支粟特人群在湘江流域长期定居、活动,并从事跨境商业贸易。这种猜想是有其合理性的,因为在汉唐时期的东西方贸易中,西人东来是主流,中国人主动去西方寻求贸易、定居者并不多,因此六朝时期岳州窑器物上出现的这些域外文明元素亦应是由中西亚的胡商、僧人所传播而来。

4、戳印胡人舞蹈纹净瓶

图16.戳印胡人舞蹈纹净瓶 纽约大都会博物馆藏

净瓶为佛教礼器之一,为举行法事时盛水之物,属古印度佛教文明东传至中国的物质文明。唐代高僧义净法师在《南海寄归内法传》中对净瓶的材质、功用都做了详细描述:“凡水分净、触,瓶有二枚,净者都用瓦瓷,触者任兼钢铁。净拟非时饮用,触乃便利所须,净则净手方持,必须安着净处,触乃触手随执,可于触处置之。”通常净瓶都放于袋中以便携带。

这件净瓶为南朝晚期—隋代岳州窑青瓷器,它的特点是瓶的肩部戳印有一圈胡人舞蹈纹样,长沙曾出土有一件同样形制但器表光素无纹饰者。这种胡人舞蹈形象不同于在唐代瓷器上普遍流行的胡腾舞、胡旋舞,它刻画出一个头戴瓜皮帽的胡人男子右腿屈膝、左腿单膝跪下,左手收于胸前、右手托举过头顶的形象,这究竟属于一种什么舞蹈还有待更进一步考证,但从这个舞者的装束(头戴瓜皮帽、束衣窄袖)来看,为典型的波斯—粟特人种,任志录先生认为这种装束的人是粟特人种之一的花剌子模人。这种带戳印的胡人舞蹈纹青瓷器物在岳州窑窑址、长沙市建筑工地、南京市建筑工地都有发现,笔者近十年来在上述地区分别有采集到(图17、18、19)。

图17.湘阴县文星镇状元新城建筑工地出土

图18.南京建邺路建筑工地出土(左图)/图19.长沙市东牌楼建筑工地出土(右图)

由此观之,最早到南朝后期,岳州窑就开始以胡人舞蹈纹饰来装饰瓷器,开此风之先河。同时,岳州窑还有另一种同样装束,但舞蹈动作不一样的胡人舞蹈纹饰(图20)。

图20.敛口碗 南京市建邺路建筑工地出土

图21.敛口碗 胡保民先生藏/图22.敛口碗 湖南省博物馆藏

这种敛口碗为南朝后期—隋代岳州窑的大宗产品,且器身多饰以戳印的莲花纹、宝相花纹并伴随有刻划的莲瓣纹及竖线条纹(参见图21、22),但戳印胡人舞蹈纹及狮子纹者较少。这件敛口碗以胡人与狮子作为图像组合来装饰器物,这表明这种胡人所属的民族有崇狮、驯狮的习俗。纵观整个中亚、西亚、乃至东欧在公元3—6世纪有驯狮习俗的民族主要有罗马、波斯、粟特等,而根据史料记载,早在汉代,安息、罗马等国就将狮子当做礼品送给汉朝皇帝。至南北朝—隋唐时期,关于以狮子进贡来华的记载则更多,尤以波斯为最。在亚述、波斯的文化中,征服狮子或者“格狮”是帝王之荣耀,狮子也代表了王权,故波斯的器物中常常出现人物驯狮,或狮子独立存在的装饰图案。随着东西方商业交流频繁,中西亚地区的这一风尚也随之传播到中土大地,印在了中国的器用之上。这一时期,中国北方地区的石雕、釉陶器上都有胡人驯狮的内容(图23)。

图23.模印人物驯狮纹扁壶(北齐)山西省博物院藏

因此,从整个时代文化背景来看,这件敛口碗外壁戳印的胡人舞蹈纹及狮子纹应当还是波斯萨珊—粟特这一文化体系。再回到纽约大都会博物馆收藏的这件净瓶,它的纹饰内容与这只敛口碗的纹饰遥相呼应,属同一文化类型,这一切都充分地揭示了岳州窑的装饰内容中含有典型的“波斯—粟特“文化元素。

5、来通杯

图24.来通杯

图25.来通杯残件 长沙市万达广场建筑工地出土

图26.来通杯残件 南京市区建筑工地出土

图27.来通杯残件 南京市建筑工地出土

来通杯是典型的西亚文明器用,为“Rhyton”一词的音译,其最早可追溯到公元前4世纪的古波斯阿契美尼德王朝时期(图28)。它的造型为以某种动物头部(牛、羊、豹、狮等等)的写实形象为器底,器身则为杯体,是一种高档的酒杯。来通杯自出现以后,在整个东欧、西亚、中亚风行千年,其材质由陶质发展为金银质、铜质、玛瑙质等。同时,随着铸造、錾刻、锤揲等工艺的进步,金属制来通杯的制作也愈加精巧,艺术性也越来越高,在波斯萨珊王朝达到了巅峰(图29)。

图28.陶质羊首来通杯 古波斯阿契美尼德王朝时期 日本东京国立博物馆藏

图29.银质来通杯 波斯萨珊王朝时期 法国吉美博物馆藏

图30.玛瑙质来通杯 陕西西安何家村唐代窖藏出土 陕西省历史博物馆藏

来通杯这一器用大约是在公元5世纪随着入华胡商而传播到中国的,有银质、玛瑙等材质(图30)。自汉代凿通“丝绸之路”以后,来自西域的器用珍玩即广受中国贵族阶层的欢迎,胡风、胡物自上而下流行于中土,来通杯即是这一历史潮流背景之下流行开来的。至南北朝—隋代,中国开始出现瓷质来通杯,这是“胡风华化”的结果,也是亚欧大陆文明交融的历史见证。在当时,除了岳州窑以外,江西的洪州窑、邺城周围的制瓷窑业,也就是学术界目前称为“相州窑”的这一制瓷窑业以及早期邢窑也生产瓷质来通杯(图31、32、33)。可见,来通杯在中国南、北方贵族集团中均有非常强大的需求,这是推动南北方瓷业都生产这类器物的动因。

图31.相州窑/邢窑白瓷来通杯 大英博物馆藏

图32.邢窑遗址出土白瓷质来通杯 邢窑遗址博物馆藏

图33.洪州窑来通杯 江西省博物馆藏

7、鹦鹉杯

图34.苏州市建筑工地出土

图35.岳州窑窑鹦鹉杯 湖北省博物馆藏

鹦鹉杯属于古希腊文明的器用,是一种饮酒杯,它在中亚、西亚、东欧一带流行的时间亦超过了一千年。它传入到中国的时间早到汉,但完全按照其原型化身为中国瓷业的器用形式当在公元6世纪。鹦鹉杯屡屡见载于唐人诗句中,如卢照邻的《长安古意》:“汉代金吾千骑来,翡翠屠苏鹦鹉杯。”;骆宾王的《荡子从军赋》:“凤凰楼上罢吹箫,鹦鹉杯中休劝酒。”李白的《襄阳歌》:“鸬鹚杓,鹦鹉杯,百年三万六千日,一日须倾三百杯。”等等,不胜枚举,可见鹦鹉杯这一器型的酒杯在唐代文人中是非常流行的。唐代是东西方文明交融的高峰,来自异域的文明已经渗透到了唐人日常生活的方方面面,从家居器用到食物、衣物,甚至是语言中都因与域外文明的融合而诞生出许多新的词汇,故唐代瓷器中有不少器型、装饰都直接来自波斯、粟特等文明的器用,这一点在唐三彩、长沙窑的器物上表现得十分明显。

岳州窑出产的这类鹦鹉杯大约出现于南朝梁陈之际至隋代,似乎为目前这一时期南方青瓷窑业所独有。近十余年,六朝时期荆扬二州古城区域的建筑工地以及洛阳的建筑工地发现数件岳州窑鹦鹉杯的残片出土,足见岳州窑的这一类器物在当时影响之大。湖北省博物馆收藏有一件较完整的岳州窑青瓷鹦鹉杯,这只杯出土于湖北天门县石河镇(图35),釉色为酱黄色,杯体为圆形圜底,杯的内、外壁都有戳印花及刻花装饰,充满着十分灵动的气息。与此同时,隋唐的巩县窑、邢窑皆出产有三彩及白瓷类鹦鹉杯,且做工考究精细(图36、37),但北方瓷业出产的鹦鹉杯的杯体均为狭长状的匙形,与岳州窑鹦鹉杯的形制有所差异。从公元6世纪—7世纪鹦鹉杯在南北方瓷业中均有出现的这一情况来看,这与来通杯出现的时代因素完全一致。

图36.唐代巩县窑黄绿釉鹦鹉杯 民间藏珍

图37.邢窑窑址出土白瓷鹦鹉杯 邢窑遗址博物馆藏

8、高足杯

图38.长沙万达广场建筑工地出土

图39.镶金镶宝石青铜杯(北魏)1970年山西大同北魏墓出土,国家博物馆藏

高足杯最早出现于罗马时期,拜占庭时期沿用,是酒杯的一种,六朝时期即开始沿着丝路商队传入我国,早期传入我国的西域高足杯有很多种材质,有金、银、铜、水晶、玛瑙等(图39)。一直到唐代,西域出产的高足杯都源源不断随着胡商贩客东来,成为上至皇族贵戚,下至平民百姓都喜爱追逐的珍贵器用(图40)。广大阶层对于这一器型的追逐也直接导致了这一类型陶瓷器的出现,南北朝时期,北方的相州窑、南方的岳州窑、洪州窑都开始出产这一类型的器物(图41)。

岳州窑在南朝时期生产的高足杯体型偏大,足为喇叭口撇足,杯的口沿亦外撇,与北魏墓葬出土的青铜质高足杯类型一致。而至隋唐时期,其形制接近同时代金银器,如杯足直径小于口沿直径、杯足的中间有一圈凸棱等。这种风格的转变说明了这一类瓷器的造型紧跟同时期金属器的造型,为本土瓷器模仿西域高档器用的又一典型范例。

图40.唐代狩猎纹银质高足杯 法国吉美博物馆收藏

图41.北齐釉陶高足杯 瑞士玫茵堂收藏

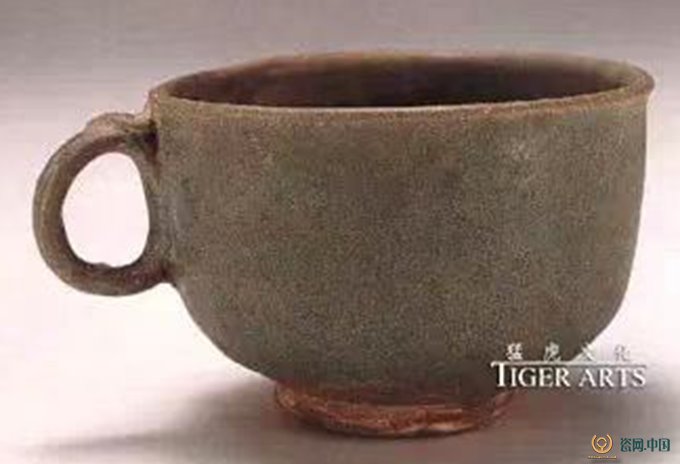

9、环曲柄把杯

图42.湘阴县马王磡河段挖沙工程出土

环曲柄把杯是典型的粟特式酒器,与来通杯、高足杯一样,都属于由西域沿“丝绸之路”而来华的西域珍贵器用。齐东方先生认为由粟特商队输入到中国的金银把杯出现在公元7世纪,而且筒状器身的把杯出现于7世纪中叶。【参见《唐代粟特式金银器研究—以金银带把杯为中心》】齐东方先生进一步指出,国内发现的这一类有粟特文明特征的金银器既有粟特商队贩运而来的西域物,又有粟特工匠在中国的制品,也有中国本地工匠的仿制品(图43)。

图43.陕西西安何家村出土的金质把杯 陕西省历史博物馆藏

根据齐东方先生的研究,粟特式金银质把杯出现于公元7世纪,那么同类形制陶瓷器皿出现的时间应略晚于金银把杯来华的时间,但相差的时间不会太长。这一件岳州窑青瓷把杯出土于湘阴县湘江河道,无法根据出土环境断定年代,但我们参照同类型金银器的分类断代研究可判断出其烧造年代也应在公元7世纪—8世纪,即初唐至盛唐这一时期。因此,这件青瓷把杯属于唐代岳州窑制品。

根据已知的材料,在岳州窑传统窑业区域里,这类青瓷把杯的产量并不大,盖由于唐代时湘阴县城一带的窑业规模因优质制瓷原料的枯竭而大为缩小。而与此同时,窑业逆湘江而上,流布至湘阴县樟树港—湘阴县铁角嘴—长沙铜官镇这一湘江两岸三角地带,因而这一类把杯在这一地区的唐代窑业中则多见许多,尤其以长沙铜官地区的窑业为最(见图44)。

图44.长沙窑铜绿釉把杯 李效伟先生藏

二、六朝至隋唐时期岳州窑青瓷器上域外文明元素的成因略考

中国与西域的文明交流最早始于何时,目前尚未有定论,但一定远比今天史料记载的事迹要早。据《汉书》记载,张骞出使西域来到身毒国(古印度),在那里见到了产自四川的邛竹杖与蜀布。张骞归国后把这个情况汇报给汉武帝,引起了汉武帝极大的兴趣。

自汉武帝凿通“丝绸之路”后,中国与中亚、西亚、东欧诸国即开始了大规模文明交流,中国的丝绸、布帛等物产随着商路运送至天竺、波斯、罗马等国,而来自这些国家的金属器、琉璃器等物产亦顺着商路运送到长安、洛阳等地。这种物质文明的交流促进了各不同种族文化的融合,也促进了各国、各民族的经济发展。终汉400余年,不但大量的西域物品随着胡人商队沿丝路输入到中国,而且有数万胡人沿着丝绸之路来到中国定居。胡人、胡物来到中土后一方面打开了汉人看待世界、整合异域文化的思想力;另一方面也推动了中国物质文明创造能力的提升。

六朝至隋唐时期则是中外文明大碰撞、大交融的历史时期,这一时期的文明融合不再单纯依靠商贸交易,而是种族战争与商贸交易并序。经过了近300年的大分裂、大征战、大融合,于是形成了中国历史上第二个盛世:隋唐盛世。从公元前2世纪到公元7世纪,汉文明成长为唐文明,中国的地理概念、文化内涵、民族属性都得到了全新的成长。这种成长体现在多方面,如:生活方式、精神信仰、社会制度、物质文明形态等等,不胜枚举。而记录了这一切文明碰撞、交融的古代器物则证实了学者们归纳为“胡风华化”的这一文明演进历程。

1.汉—唐时期中国与西域贸易情形概述

产自西域各国的珍奇器用沿着“丝绸之路”来到中国后,几乎无一例外地受到皇室贵族及平民阶层的欢迎,这种物质文明层面的相互吸引、相互认同是中外文明交融得以建立并延续的基础。在汉代,对胡风、胡物的热烈追捧自“丝绸之路”开通不久即蔚然成风,并于汉武帝、东汉灵帝时两次达到高峰。据《后汉书》记载:

桓帝好音乐,善琴笙,饰芳林而考濯龙之宫,设华盖以祠浮屠、老子。

灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡箜篌、胡笛、胡舞,京都贵戚皆竞为之。

根据这两段记载,我们发现不但西域诸国的物质器用被汉代皇帝所热烈追捧,而且源自古印度的佛教也在东汉时期进入了皇室的思想信仰体系。由此可以推断两京地区的贵族官僚阶层对于胡风、胡物的追捧亦是十分热烈。

进入到六朝时期以后,此风犹盛不衰,尤其在统治阶层本身民族是胡人的北朝,其对于西域金银器、琉璃器等珍奇物品的追慕程度更超两汉,而自西域至中原往返的胡商队伍更较前朝为多。

据《洛阳伽蓝记》记载,北魏河间王元琛举行宴会时特意把西域传来的金银珍玩摆出来炫耀:“琛常会宗室,陈诸宝器。金瓶银瓮百余口,瓯檠盘盒称是。自余酒器,有水晶钵、玛瑙碗、琉璃碗、赤玉卮数十枚,作工奇妙,中土所无,皆从西域而来。”

又据《北齐书》记载,北齐后主高纬非常喜欢西胡音乐及物品,甚至要封自己豢养的波斯狗为官:“犹以波斯狗为仪同、均君,分其干禄。”

又据《周书》卷50《吐谷浑传》记载:吐谷浑一次出使北齐的胡商队伍就有两百多人,骆驼骡马六百多头,杂彩丝绢以万计。

东晋与南朝因偏居江东失去了汉代所开辟的“丝绸之路”的商贸便利,但东晋与南朝均积极开发海上航行拓展能力,并立足于长江这条内河大动脉,深挖交、广二州至长江的内河航运潜力,通过水路与天竺、波斯等国建立外交及商贸联系。

据《梁书》记载,梁天监初年,天竺王屈多遣长史竺罗达奉表称臣,奉献之物有琉璃唾壶、杂香等物。

据《梁书》卷54《西北诸戎传》以及《武帝本纪》记载:“大通二年(公元530年)波斯国遣使献佛牙;五年八月,遣使献方物;大同元年(公元535)年四月,又献方物。

据《梁书》卷54《滑国传》记载,滑国(即嚈哒,白匈奴)国王给梁武帝奉献的方物中甚至有狮子:“普通元年,又遣使献黄师子、白貂裘、波斯锦等物”。

由中国至中亚的海上航行路线在东晋时即已成熟,东晋高僧法显赴天竺求法即是通过乘坐波斯商船而抵达今天印度的南部。与此同时,东晋—南朝还利用四川西北部的“岷江道”与吐谷浑、高昌、柔然等国建立外交关系与贸易关系,也就是说,从西亚、中亚到东晋—南朝也是存在一条陆路交通路线的。据《南齐书*州郡志下》记载“益州西通芮芮(即柔然)河南,亦如汉武威张掖,为西域之道也。”

根据新疆吐鲁番出土的高昌送使文书,记录了永康十年(公元475年)三月八日,高昌国出人出马护送乌苌使(印度西北)、吴客(南朝使臣)、子合使(西域)、婆罗门使(印度)、焉耆王(西域)外来使者至“北山”的史事。根据这一历史记录,荣新江先生考证从南朝都城到高昌的行走路线应该是“建康—荆州—益州—吐谷浑—高昌”。

除此之外,荣新江先生根据梁元帝萧绎的《职贡图》残卷上波斯国条题记内容,引释道安《西域诸国志》残文,发现有“中大通二年遣使经犍陀越奉表献佛牙”等文字记叙,推断波斯使节从陆路通使南朝的路线恰好为“西域—吐谷浑—益州—长江—建康”。

东晋—南朝在海上、陆地上均开拓了与中亚、西亚诸国的贸易路线,于是来自天竺、粟特、波斯等国的胡物、胡风也随之传播到江南大地,东西方文明的交融以另一种传播方式在南中国进行着,改变着东晋—南朝的文化风貌。

至隋唐以后,中国的南北复归于统一。随着唐朝攻灭突厥,震慑西域,并通过安西都护府和北庭都护府直接军事控制西域诸国。汉魏六朝时期已经建立起来的东、西方商贸网络则以一种更庞大的吞吐量来进行着外交、贸易等人类文明融合进程,这是隋唐盛世下中国物质文明进入一个前所未有的繁荣时期的根本性因素。

2.从交通史的角度审视汉唐时期湘阴的地理概念及其对岳州窑的影响

岳州窑位于湖南湘阴县境内湘江两岸,湘阴位于洞庭湖南岸,亦是湘江、资江二水交汇处,这一地区既是湖南北大门之咽喉要冲,又是长江航道中段区域的关键位置。因此,在历史上中原王朝要实现对湖南及两广的军事控制,就必须首先占据湘阴,故湘阴的地利优势在于占据了中原至两广交通线路之咽喉地位(图45)。

图45.汉唐时期长安至广西合浦郡的水路交通线路

自秦始皇南并百越之后,湘江作为沟通两广至关中地区的关键运输通道地位得以确立。至汉武帝攻灭南越国,重新控制两广地区以后,湘江流域进入了一个较长的稳定开发时期,一直延续到南朝。《晋书》卷34《杜预传》记载:“旧水道唯沔汉达江陵,千数百里,北无通路……预乃开杨口,起夏水,达巴陵千余里,内泻长江之险,外通零、桂之漕”,可见汉晋时期沿着“汉江—长江—湘江”这一路线而分布的武昌、长沙、零陵等郡皆因纵贯南北、横跨长江而成为中原政治中心通往岭南的水路交通枢纽,而位于两湖之间的荆州亦因此通道之重要而在六朝时期成为南方除都城建康以外最大的城市之一,所谓“江左大镇,莫过荆扬”。

在汉晋时期,来自天竺及南海诸国的贡物、商队皆需经两广沿珠江/漓江行至湖南零陵郡,然后沿湘江顺流而下,经长沙、湘阴,入洞庭湖后进长江,再经武昌转入汉江流域才能抵达陕西,从而进入都城长安。汉代的史籍文献多记载有南海诸国进贡的物品在都城长安的史事,如班固的《西都赋》描绘皇家园林上林苑时有“其中乃有九真之麟、黄支之犀”之语,这些产自亚热带区域的巨蜥、犀牛等中原地区罕见的动物皆是通过“湘江—长江—汉江”这一交通路线运送到都城长安的。因此,终汉晋之世,湘江流域成为中国南北方向上最重要的内河航运通道。

至南朝时,湘江所占据的唯一南北水路运输交通地位开始下降,盖因一方面航海技术的进步,南海诸国的商船可经广州直接开往都城建康;另一方面则是由广州出发,经始兴至南康,而后再转入赣江,至浔阳后入长江这一水道的开通。尽管如此,林邑、扶南、狮子国等南海国家依旧沿湘江水道进入长江,再抵达建康。故终于整个汉魏六朝时期,湘阴的水路地利优势未有大的削弱。

我们再综合上一章节中关于“吐谷浑—岷江—益州—长江—建康”这一水陆“丝绸之路”来审视湘阴在长江航道上的地利优势。六朝时期,湘阴多属荆州,且由于湘阴位于湖南北部的洞庭湖南岸,故其离长江主航道较近,离荆州军事集团的驻军地也较近。这造就了它既占据长江航道南岸关键位置的自然优势,又拥有社会环境较稳定的区位优势。故东晋、南朝时期,往来于江左地区至“益州—西域”的胡商贩客都极有可能长期于湘阴及荆州其它长江岸边的区域开展贸易活动。而史籍中恰恰就有六朝时期沿长江流域从事商业贸易的大月氏胡商的史料,据《续高僧传》卷25《释道仙传》记载:“ 一名僧先, 本康居国人, 以游贾为业, 梁、周之际, 往来吴蜀, 江海上下, 集积珠宝。故其所获赀货, 乃满两船, 时或计者, 云值钱数十万贯。”又,《高僧传》中还有一则材料颇耐人寻味:

“释昙翼姓姚, 羌人也, 或云翼州人, 年十六出家, 安公为师, 以律行见称, 学通三藏为门人所推。经由蜀郡, 刺史毛璩深重之。… …翼常随安在擅溪寺, 晋长沙太守滕含之于江陵舍宅为寺, 告安求一僧为总领。安谓翼曰:荆楚士庶欲师宗成, 其化者非尔而谁? 翼遂杖锡南征, 缔构寺宇, 即长沙寺也。……翼常叹:寺立僧足, 而形象尚少阿育王所造容仪神瑞皆多, 布在诸方, 何其无感不能招致。乃专精恳侧, 请求诚应。以晋木元十九年甲午之岁二月八日, 忽有一像现于城北, 光相冲天, 时白马寺僧众先往迎接不能令动, 翼乃往抵, 礼谓众人曰:当是阿育王像降迎我长沙寺焉, 即令弟子三人捧接,飘然而起, 包还本寺。道俗奔赴, 车马轰填。后宾禅师僧伽难陀从蜀下入寺礼拜, 见像光上有梵字便曰:是阿育王像, 何时来此? 时人闻者方知翼之不谬。”

这段记述虽然带有神话色彩,但是却为我们揭示了中国佛教史上的一则讯息,即佛教自西域东传的路线其中有一条是自西域首先传播至巴蜀,而后再由巴蜀传播到长江中游荆楚地区的。这条路线的形成恰恰是由外交、商贸等其它重要因素推动的。

综合以上材料,我们便不难看出岳州窑在六朝时期至隋唐时期所具带的域外文明元素是如何形成的。

岳州窑的崛起与湘阴县的地理优势有关—它同时占据了东西、南北等两个方向的水路运输大动脉的关键枢纽位置,岳州窑正是借助这一地利优势,可以轻松将产品投放到中原地区、扬州地区、巴蜀地区以及岭南地区,方才得以突破本地需求的桎梏,通过外来需求拉动自身窑业规模不断扩张,从而间接带动制瓷技术的不断进步,最终实现窑业规模与制瓷工艺水平齐升的良好局面。

六朝—隋唐时期岳州窑青瓷上的域外文明元素可分为两个来源,第一个来源是由交、广二州的胡人携带而来;第二个来源则是由“西域—益州”这一线路的大月氏、波斯、粟特商人携带而来。从历史文献记载以及考古发掘资料来看,似乎来自益州的胡商的影响更大一些。因为巴蜀地区与域外文明交流较早,而且在汉代就已经有大月氏人寓居于巴蜀地区的史料记载。从另一个角度来看,东西方文明的传播与交流并不完全是由商人所推动的,而有更多成因,如国与国之间的外交活动、宗教传播活动等。自汉代至唐代,佛教自西而来并成长为与儒、道二家并重的精神信仰,最终确立了“儒释道”三位一体的中华思想体系,这毫无疑问是东西方文明交融的最大成就之一。而我们从考古资料以及历史文献中几乎找不到来自交、广二州的佛教僧侣至荆楚地区弘法传经的相关记载,但却发现有不少来自巴蜀地区的外国僧人来荆楚地区弘法活动的史料。从这一点来看,我个人认为是经“吐谷浑—益州”入华的胡人胡商将古罗马、波斯、粟特等域外器用文明元素带到了湘阴地区,从而促进了岳州窑的发展。