在考古发掘现场,我们常常见到一些工作人员拿着手铲,在刮平的地面上、切得笔直的探方四壁上画一些线条,被这些线条分割开的土层或土块之间似乎存在一些差异。这些被线条划分开的土层代表了什么呢?

泸水石岭岗遗址地层堆积

在一个遗址里,大部分土层都是因为古代人类长期活动而堆积形成的。在一些临近水源、物产丰富、适宜人居的地方,古人类多次选择定居于此。一群人在此定居一段时间后,由于自然环境改变、人类生产方式进步或政权更迭等原因,这一人群灭亡或离开了,他们居住的房屋垮塌了,储存粮食的窖穴废弃了,制作陶器的陶窑坍塌了;慢慢的,这些房屋、窖穴、陶窑等被土壤覆盖;若干年后,另一群人又再次来到这里定居营生,他们又在当时的地面上建房、修路,生产生活;这样的过程周而复始,生生不息。于是,每一个时期的人类活动都形成了一个甚至多个文化层,他们修建的房屋、陶窑、灶、井等,甚至他们死后埋葬的任一个墓葬,都是一个文化堆积。一个文化内涵丰富的遗址,多是保留了多个不同时期的文化层、文化堆积。所以,每一个遗址,其实就是一本倒叙的“历史书”;每一个文化层、文化堆积,都可以看作历史书的“一页”,上面的历史更晚,下面的历史更早,它们都反映了历史真实存在的某个瞬间或某个时段。考古学中研究这本“历史书”的理论方法,就是地层学。

耿马石佛洞文化层剖面

那么文化层是如何形成的呢?上文已介绍,文化层,就是人类活动后遗留下的地层。我们可以试想一下,几千年前的某一天,几个猎人在山林中猎到一头麂子,由于天色已晚,已经赶不回部落,于是他们选择了一处接近小溪的小平地,拾了些枯木,生了一堆火,用锋利的石斧子和石刀子解剖了麂子,美美大餐一顿后,在火堆旁边搭建了一个简易的窝棚,用石头垫在窝棚底部周缘,沉沉入睡。他们走后,熄灭的火堆、吃剩的麂子骨头、临时的窝棚就留在了原地。经过多年的风吹日晒、自然搬运等作用,火堆可能只剩下了中心的小部分灰烬,麂子骨头也只保留了牙齿、肢骨等更坚硬的骨骼,窝棚早已坍塌,只留下了底部的部分垫石。又经过若干年,这些破碎的遗留被土层覆盖,后世的人们可能继续在这片土地上生活。这样,几千年前的人类的一次小小的活动,就可能形成一个文化层,相对于他们来到此地之前的自然地面,由于生火、燃烧枯木、烧烤动物等,文化层的土就杂有烧土粒、炭屑、烧骨等,颜色也较自然地面的土色更复杂;他们或许还使用了随身携带的石器,使用时由于用力过猛而使石器的刃部崩裂了,或者直接挑选了溪边合适的砾石,再加工简易的石器直接使用,或者还有粗心的人直接将精心磨好的石器遗留在露营地,那么文化层中就还可能见到使用或制造过程中产生的石制品崩片、石片,或完整石器。

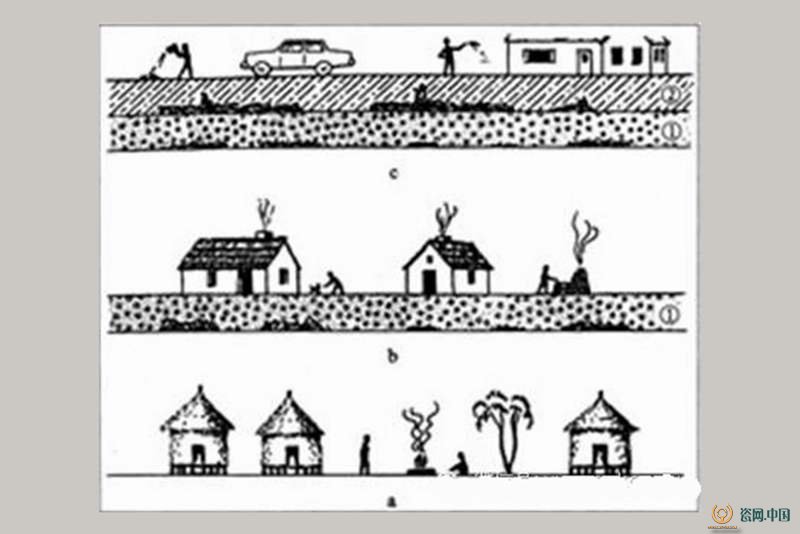

文化层形成过程示意图

如何在发掘中分辨不同时期的文化层和文化堆积呢?由于各时期人类不同性质的活动,导致了自然土壤形成不同的颜色、松软程度有了差异、包含物也不尽相同,发掘中,主要根据土质、土色来划分文化层、文化堆积。例如,一个平面刮平后,周围都是黄褐色、较致密的土,中心有一个封闭、近圆形的深褐色土分布,我们先把这块深褐色土圈出来,慢慢清理时发现圈里的土比圈外的土更松软、更湿润,还带点粘性;清理到底部时发现了一些破碎的陶片、动物骨骼残片,这些陶片不属于同一件陶器,动物骨骼可能也属不同的种属,那我们可以推测这块深褐色的土实际是灰坑废弃后的填土,这个灰坑至少应该是生活于黄褐色地层之上甚至更晚的人群修建和使用。

耿马石佛洞遗址贝壳堆积

如何判断年代呢?首先,我们要了解“叠压”、“打破”这两个概念。两个文化层上下连在一起,就像水果蛋糕从上到下依次平铺的一层奶油、一层水果、一层蛋糕一样,它们之间的关系就是叠压;叠压在上层的文化堆积,年代晚于被叠压的文化堆积,越靠上层,年代越晚。打破关系,是晚期人类活动对早期人类遗留的一种破坏关系,就如在早期的房址废弃后,在房址范围某个地方,晚期的人又挖了一个坑。准确把握了遗址中各文化堆积的叠压、打破关系,就能清理它们之间的相对早晚关系。其次,文化层中保留了大量人类活动的信息,而这些信息最直接的反映,就是当时人们使用的生产、生活工具。如文化层中出土的遗物以青铜器为主,伴有陶器、石器等,那么该文化层应属于青铜时代,对于云南地区的青铜时代而言,大致与中原地区的商周之际至汉朝末年时代相当。当然,随着科技考古的飞速发展,众多新的测年方法应用于考古领域,文化层中通过科学手段获得的木炭、动物骨骼、植物种子等,能够更加精确地测定年代,将文化层的年代刻度提高到了更精确的水平。

西安半坡的房址

在考古学进入中国的时候,发掘还是按水平层原则发掘的。由于文化层多不是完全水平的堆积,因此同一水平层能可能含有两个甚至两个以上的文化层,这样就会将不同文化层、不同时期的遗物混在一起,造成混乱。这种状况直到上个世纪三十年代有了改变。著名考古学家梁思永先生主持了安阳殷墟第四次考古发掘,他按照土质土色区分堆积,发现了著名的“后岗三叠层”,即仰韶文化、龙山文化与小屯商文化的叠压关系,确认了仰韶文化早于龙山文化、龙山文化早于商文化的逻辑关系;也为后来厘清彩陶文化与黑陶文化的关系提供了地层上的直接证据。这样以文化层为单位的发掘方法,更有利于遗物的采集、分类与分析,相较于水平层发掘而言,不易引起早晚不同时期遗物的混乱。于是,按文化层发掘的方式逐渐代替了之前按水平层发掘的方式,这标志着中国考古学中地层学的诞生,是中国考古学发展史上的一个里程碑。

随着学科的发展和成熟,地层学逐渐演变、细化,学界提出了“层位学”这一更加精准的概念。因为从地质地层学借用来的地层学,本身很难反映出文化层与文化堆积之间的关系;而层位学,不仅直观反映了文化层之间的早晚叠压关系,更表达了文化层与文化堆积之间的相对早晚关系。

一个文化内涵丰富的遗址,是由众多文化层、文化堆积及属于各文化层或堆积单位的遗物构成,它们都是不同时期人类活动遗留下来的历史片段,通过对这些文化层、堆积以及出土遗物的分析,我们可以大致复原人类的生活场景与自然环境,了解他们的社会结构、经济生活、宗教信仰及各人群的交流、迁徙与融合等。因此,在考古发掘中,越是准确地把握好了文化层及文化堆积的划分,我们就能更科学、更多地获取自然与人文信息,更全方位地复原古代人类生活。