中国古代低温铅釉陶器的起始年代一直是一个聚讼纷纭的话题,而以西汉中期说影响最广,战国说则最引人侧目。近年来山东临淄齐故城战国墓葬出土的一对陶罍,则把战国起源说坐实,因此值得特别关注。山东大学的郎剑锋和北京大学的崔剑锋先生为此合作撰写了《临淄战国齐墓出土釉陶罍的风格与产地——兼论我国铅釉陶的起源问题》一文(下文简称《风格与产地》),分别从考古学和科技检测的角度对其进行了分析1,再次把战国起源说进行了充分论证和强调。笔者关注低温铅釉陶器问题经年,感觉有关临淄出土战国铅釉陶罍的学术意义需要更加深入的探讨才能得以彰显。在几个具体问题上也有些感想,希望能与两位剑锋先生加以讨论。

图一 临淄出土战国铅釉陶罍

一 关于临淄战国低温铅釉陶器的确认问题

众所周知,中外学术界长期以来对中国低温铅釉陶器的看法是发端于西汉中期2。虽有其他多种说法,但未获考古发掘资料的支撑,因此难以被公认。但山东淄博齐国贵族墓葬的发掘,使得西汉中期说被颠覆,战国说随之得到考古发掘出土物的实证。对这一具有重要学术意义的考古发现的阐释,经历了若干年,期间两位剑锋先生起了非常重要的作用。其中,郎剑锋先生在把两件罍从瓷器辨析为低温铅釉陶器的过程中、崔建锋先生在从科学数据方面辨析其性质和意义的过程中,均起到了极为关键的作用。但在其论文中,两位剑锋先生不居其功,不述过程,令人感佩。从学术史的角度看,这一个辨识过程同样具有重要价值。

2006年7月,淄博市临淄区文物局对辖区内的辛店街道办安乐店村在旧村改造工程中发现的一座古墓葬进行了抢救性发掘。按照发掘简报,墓葬为“甲”字型土坑积石木椁墓,该墓时代为战国晚期, 墓主应为齐国的贵族。墓内出土的2件瓷罍,造型规整,纹饰精美,技艺精湛,在战国时期大型齐墓内是首次发现,对研究战国时期瓷器的制造工艺具有重要参考价值3。该简报篇幅很短,在该期《考古》杂志也是以“考古简讯”的形式出现的,而且文物是以黑白照片形式发表的,对其形态特征可以基本了解,但对其釉色、釉面特征无法准确把握,更无从了解其成分构成。所以发表之后,除了归入墓葬统计和战国原始瓷器统计之外,并没有引起学术界的特别关注。

2016年8月16日的《中国文物报》刊发了一篇短文4,披露山东临淄战国墓葬中出土的青瓷罍实际为铅釉陶器。若此资料得以确认,将是目前所见经科学发掘并公开刊布的唯一的战国案例,对研究中国低温铅釉的起源具有重要的学术价值。为慎重起见,笔者先后与临淄市文物局和北京大学考古文博学院的相关学人进行了深入沟通,确认了这一资料的准确性。通过还原这一具有重要学术意义的考古发现的过程,可见这是一起与20世纪关于原始瓷器起源讨论过程中误瓷为陶一样性质、一样有趣、一样具有值得探究的误读事件5,不过误读的对象和结果都发生了反转,变成了误陶为瓷6。这篇短文实际上是对前简报中关于出土的两件青釉罍定性的纠错。俟后,剑锋先生通过考古类型学和科技数据,把这两件器物的年代确定为战国晚期,并据此讨论中国古代低温铅釉陶器的起源问题,认为这是“目前已知的世界范围内最早的铅釉陶制品。这两件釉陶的发现为汉代铅釉陶技术找到了源头,同时也说明低温铅釉技术的起源地是我国的北方地区”7。

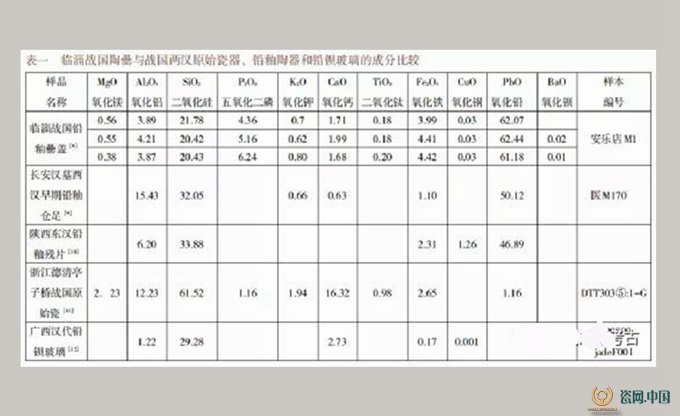

把中国古代出现低温铅釉陶器的时间段从西汉中期提前至战国晚期,虽然时间跨度不是特别大,但却具有极为重要的学术意义。通过把临淄战国铅釉陶器与西汉和东汉时期的铅釉陶器、战国时期原始青瓷、汉代的铅钡玻璃的化学成分做一下比对,从而可以更加清晰明了地讨论其釉基的化学属性。(表一)

通过表一的数据比对,我们可以得出这样的结论:临淄战国墓出土的陶罍与关中地区两汉时期的铅釉陶器以及广西汉墓出土的铅钡玻璃在化学构成上具有明显的一致性,即它们的釉基都是氧化铅,其含量达总量的一半左右。其次是氧化硅,约三分之一左右。而与战国时期的高温钙釉原始青瓷相比,具有非常明显的差异。很显然,这是典型的低温铅釉。至此,战国时期铅釉陶器的出土已是铁案,而其代表作品就是临淄齐故城战国墓葬出土的这两件青釉罍。

二 关于纳尔逊阿特金斯艺术博物馆收藏铅釉陶罍的问题

在临淄战国陶罍出土并获确认之前,中国古代低温铅釉陶器起源诸说中,战国说者均以纳尔逊阿特金斯艺术博物馆收藏铅釉陶罍为最重要证据之一(图二)。但《风格与产地》一文对其表示质疑,其文曰:“传世文物中,笔者仅搜集到一件与本文所论釉陶罍近似者,现存纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆(Nelson-Atkins Museum of Art),相传出土于洛阳金村韩君墓。该器的形制、装饰、釉色等均与临淄出土釉陶罍存在较多的相似之处,当为同类器物。惟该器为双耳,临淄所出为四耳,耳的形制亦略有区别。洛阳是我国较早开展考古工作的地区之一,考古工作众多,在发表的考古资料中迄今未见同类器物出土。因此,传该器出自洛阳的说法只能存疑”。无独有偶。台湾学者谢明良先生在其两部关于中国早期低温铅釉陶器的著作中,谈到同一件文物,也有过类似的表述。他说:“传洛阳金村韩君墓出土的绿褐釉螭纹盖壶亦属战国时期铅釉陶的珍贵实例”13。但在该项注释中,作者又申明:“(弓场纪知)宣称纳尔逊美术馆和大英博物馆藏品传出土于洛阳金村、东京博物馆藏品传出土于安徽寿县,对此本文不予采信”14。

图二 纳尔逊阿特金斯艺术博物馆藏战国铅釉陶罍

这两段文字有两个共同的信息值得注意。一是均沿袭旧说,言明其所引资料认为纳尔逊所藏的陶罍出自韩君墓;二是通过比对,两文的作者均认为出自洛阳金村的说法不可信。但实际上,所谓的韩君墓是一个早在20世纪40年代就被匡正的问题,故我在这里称之为“旧说”。而出自洛阳金村战国墓之说,如果说此前还对此心存疑虑的话(我亦如此),此次临淄战国陶罍的出土,恰恰可以把这个疑虑冰释了。

韩君墓问题源自历史上河南洛阳金村古墓群被盗掘事件,1928年开始的盗掘活动,使得相当数量的文物流入加拿大和日本等国。此后的文物流失、汇集、著录、考辨工作一直持续至今,而墓地性质和墓主人身份则是较早被解决的问题。金村古墓最基础最经典的两本著述,分别出自参与其事的加拿大传教士怀履光(William Chares White)15和日本学者梅原末治16,这两部著作可谓亡羊补牢,差堪补憾。除了记述墓葬形制、著录出土文物之外,两书的共同之处在于,他们都把墓主人认定为战国时的国君,前者认为是秦君,后者则力主韩君17。

韩君墓之说在当时的社会上风行一时,但很快有中国学者对此提出驳议,认为金村大墓乃战国时期东周墓,唐兰先生18、陈梦家先生19是其中的代表。此后,有中国学者指出,战国时期的洛阳是周王所居的成周,是名义上的周王朝的中央政府所在地,无论从历史地理的角度还是从战国时期的政治格局,地处东周王城的金村大墓,是不可能属于秦晋韩诸国的。而最大的可能,乃是属于东周君或者周王室。李学勤先生通过对金村大墓出土铜器铭文的考释,尤其是被持韩君说、秦君说者认为涉及韩国与秦国历史的铭文的辨析,认为金村墓葬群既不是秦墓,也不是韩墓,也不是东周君墓,而是周朝的墓葬,可能包括周王及附葬臣属20。洛阳市文物考古部门通过多年的考古发掘与研究,综合国内外学术成果,已经把金村古墓群确定为东周王城的王陵区之一,并据此制定整体的保护研究规划21。因此,至少从20世纪四五十年代开始,金村大墓为东周王室墓葬之说已基本成为学术界的共识,秦君说早已销声匿迹,惟韩君说因辗转征引以讹传讹,在日本和台湾尚有一定余响。尤其是谢明良先生在低温铅釉陶研究领域成就斐然,他的征引依然具有一定的影响力。中国大陆学者当中所持韩君墓说者,大多源自对日本学者和台湾学者著述的辗转征引。

较早把纳尔逊阿特金斯艺术博物馆收藏陶罍作为中国古代低温铅釉陶器来论述的,主要是日本学者。先是长谷部乐尔在其编著的《中国美术》系列之《陶瓷卷》中,收录该器并注明传出自洛阳韩君墓22。俟后,弓场纪知在其所著《汉代铅釉陶器的起源》一文中,把这件被认为属于战国晚期的文物,作为他中国铅釉陶器战国起源说的重要证据23。台湾学者谢明良在其相关论著中,引入了日本学者征引的资料和观点24。世纪之交,笔者在日本做学术交流期间,承蒙弓场纪知先生惠赠他所搜集的纳尔逊美术馆低温铅釉陶罍资料的复印件,后又承长期在纳尔逊艺术博物馆工作的杨晓能博士惠赠彩色照片,得以较详细了解该项资料,但在笔者的文章中同样持谨慎态度:“此说的根据,是目前已流传至美国、英国和日本的据传是出自洛阳金村和安徽寿县的战国墓葬的几件铅釉陶器。另外,韩国某收藏家的藏品中,也有一件铅釉陶单耳杯,造型与上海博物馆收藏的原始瓷器被极为相似。但这几个案例均缺乏可靠的出土背景,其年代问题似不宜遽断。何况,战国晚期与西汉早中期的某些器形在无可靠出土资料的情况下是较难以区分的。故铅釉陶器起源于战国之说,目前尚缺乏足够的证据”25。但很显然,与前述三位存疑的侧重点不同的是,我强调的是该陶罍的时代,而不是其出土背景。

如果说,此前笔者对纳尔逊收藏的据传出土洛阳金村大墓的战国绿釉陶罍还心存疑虑的话,那么,临淄齐墓出土的这一对绿釉陶罍,则使疑虑基本打消了。有鉴于战国晚期与西汉早期文化的延续性,尤其是在作为当时文化中心的河洛地区,从战国晚期到西汉前期的陶器形态演变非常缓慢,在缺乏明确的出土背景下,试图准确进行年代定位是一件十分困难的事情,因此需要有明确出土背景的文物来做比对支撑。现将临淄齐国墓葬战国陶罍和纳尔逊收藏陶罍做一对比。

器物形态的一致性:两者均为广肩、鼓腹、圈足并带盖的球状轮廓,盖顶上均带有四个钮状捉手,明显是模仿青铜礼器的造型。

釉面的一致性:两者外表均施釉,釉色青中泛黄,有细碎开片,光照处有银釉闪烁。釉面不匀,局部有斑驳;胎釉结合不牢,局部有脱釉。

胎体的一致性:两者露胎处,均显现出灰色胎体。这是目前所知年代最早的灰胎低温铅釉陶器,与两汉时期绝大部分呈现红色的胎体极为不同。

烧成技法的一致性:从灰色胎体可以推测出两者均是在还原气氛中烧成的。而且还可以进一步推断,应该是和普通灰陶器甚至原始瓷器同窑,在同样烧成气氛中烧成的26。

装饰的一致性:两者均是在肩部和上腹部各规划一条装饰纹带,装饰母题是战国时期青铜器上常见的蟠螭纹和云雷纹。

出土环境的一致性:金村古墓均为甲字形大墓,有些还有殉马坑,属于高等级贵族甚至王室墓葬。临淄安乐店战国齐墓也是甲字形,全长超过20米,规模宏大,结构复杂,墓主人应是齐国的贵族27。

另外,两者之间还存在着产地一致的可能性。从前述诸方面判断,很有可能是同一个窑场烧造的。据此,对于纳尔逊艺术博物馆收藏陶罍的基本判断是:年代,战国晚期;釉的属性,低温铅釉;归属,上层贵族随葬品;出土地,可能来自洛阳东周王室墓葬。临淄战国齐墓低温铅釉陶罍的出土,不是否定了或者取代了前者,而是从考古类型学的角度证实了此前对于其年代和性质的判断,两者之间是互证关系而不是否定关系。由此,也显示出了以此立论的战国说的学术预见性。

三 关于无锡鸿山大墓出土玲珑球的性质问题

2004年,江苏无锡鸿山越国贵族墓葬出土了几件被称为彩绘琉璃釉盘蛇玲珑球的器物,《发掘报告》对此语焉不详,归类时归入了“其他”,仅描述为泥质灰白陶,蛇头和蛇身饰点状的蓝色琉璃釉,并以红彩相间28(图三)。此后,上海光机所对玲珑球不同颜色不同部位的釉和胎体进行了成分测试,其结果可以概括如下。主量元素SiO2的含量范围在46.91%~63.58%,次量元素Al2O3含量范围在5.52%~11.56%;蓝绿色彩绘层部分:氧化铅(PbO) 6.78%和10.37%,氧化钡(BaO) 6.30%和3.84%,此外还含有一定量的氧化钾K2O,以及含有少量的氧化铁和氧化铜 (Fe2O3+CuO≈5%)。蛇头部分的红色和白色区域:PbO含量26.49%,BaO含量5.56%,Fe2O3含量8.20%。胎体部分:PbO含量24.59%,BaO含量5.86%。

图三 鸿山战国绘彩铅釉玲珑球

玲珑球表面的蓝绿色调与铁离子和铜离子的存在有密切关系,这与汉代低温铅釉的呈色机理是一致的。但也可能是中国蓝( Chinese blue, BaCuSi2O2)致色,这有待于进一步的科技分析。据此,光机所研究者认为,无锡鸿山越墓出土的彩绘釉陶器玲珑球采用了铅钡体系玻璃釉作为装饰,在时间上为战国早期,是目前所发现的最早的一批铅钡硅酸盐体系低温釉陶。结合湖北江陵釉陶的分析结果,认为中国低温釉陶起源于战国早期,而不是一般认为的汉代29。

但《风格与产地》一文对此有不同看法。其文曰:“这类铅钡釉陶均为多色的器物,而釉陶罍则通体皆为青绿色,因此二者显然不是同种工艺的产物。而两件釉陶罍的时代,更表明二者之间并不存在直接的继承关系。临淄釉陶罍和铅钡釉陶胎蜻蜓眼流行于同一时代,因此这两类釉陶技术可能仅仅是平行发展关系,并不存在相互影响的因素”。“临淄釉陶罍的发现不支持铅釉技术起源自铅钡玻璃的观点,说明二者可能是独立起源的,不存在继承关系和相互影响”30。也就是说,剑锋文首先不认可鸿山大墓出土玲珑球低温铅釉陶器的属性,仅仅视之为以陶土做芯,外施铅钡玻璃釉层的器物。其次是不认可两者之间存在传承关系,理由是两者存在并行发展的情况。

如果单纯从外观上看,的确很难把鸿山玲珑球与传统概念中的低温铅釉陶器联系起来。但是实际上通过考古分类我们可以看出,低温铅釉陶器本身并不是单一形态。通过对其表现形式的考察,笔者早年曾经把其区分为单色釉、复色釉和绘彩类三种。而所谓的绘彩类,实际上也可以视为复色釉当中一个特殊的品类。在起源上,复色釉和绘彩类是两条线路,但到了汉代,这两条线路就开始交汇,从而形成了独特的装饰技法。鸿山玲珑球的出土,正好证实了我此前对低温铅釉陶器的分类以及对绘彩类器物发展路径的判断31。

鸿山玲珑球恰好就是我们所说的绘彩类铅釉陶器的早期形态。在胎体上使用含铅的釉料进行点彩或者绘画,使其兼具护胎与装饰的双重功能。这种技法,明显地是从东周时期蜻蜓眼一类琉璃珠借鉴而来的,而后者,则是受到埃及、西亚等域外文化因素的影响而发展起来的32。采用这种工艺进行装饰的器物,经过正式考古发掘的出土品目前仅见鸿山4件玲珑球。在东京国立博物馆、大英博物馆分别收藏有几件点彩的低温铅釉陶罐,其外观装饰效果与同时期的蜻蜓眼琉璃珠和鸿山玲珑球非常相似。因此,鸿山玲珑球的出土,其实也为我们提供了重新审视前述境外藏品的新视角。事实上,学术界持战国起源说者,基本径直称之为战国低温铅釉陶罐。今天看来,也并无不妥。

发展到西汉末年,绘彩类铅釉陶器的点彩工艺发展为使用一种釉料为底色、另一种釉料为彩绘材料并在底釉上进行绘画的新技法。目前所见,这种装饰技法在北方地区的陕北、关中、洛阳、济源等地都有很纯熟的运用,成为中国古代陶瓷史上釉上彩绘工艺的滥觞33。这是绘彩类工艺的流向。

从胎土成分看,玲珑球的坯胎为陶土,视为陶器殆无疑义。从装饰观察,其所装饰的釉为铅的化合物,与铅釉无异,视为铅釉也无问题。满足了这两个基本条件,故称之为低温铅釉陶器当无不妥,自然不应把它从早期低温铅釉陶器中剔除。恰恰相反,该物不仅证实了笔者对低温铅釉陶器的分类,即其中有一类是绘彩类,而且证实,绘彩类与单色釉是并行发展的,这是低温铅釉陶器发展过程中两种不同的工艺。

基于这种认识,可以认为无锡鸿山战国早期越国贵族墓葬的所谓玲珑球,是目前经正式考古发掘出土的年代最早的低温铅釉陶器,而且是最早的绘彩类铅釉陶器。

四 关于低温铅釉陶器与铅钡玻璃的关系问题及其他

《风格与产地》一文把玲珑球归入了蜻蜓眼一类的铅钡玻璃器,而不认可玲珑球为低温铅釉陶器,并因铅钡玻璃与低温釉并行发展而不认同两者之间存在相互影响的关系。通过前文关于绘彩类低温铅釉陶器的溯源及其发展脉络的分析,我们可以很明晰地勾勒出低温铅釉陶器不同类别尤其是绘彩类的发生发展路径,并把鸿山琉璃球置于这个路径的起始阶段。而绘彩类对铅钡玻璃尤其是蜻蜓眼一类具有强烈域外文化因素影响的饰品从外观和技法上的借鉴则是显而易见的,玲珑球和传出金村、安徽寿县的几件点彩陶罐就是这种借鉴的成果。但借鉴不是取代,它们之间不是继承关系,所以不可能一个发生后另一个就消失。低温铅釉陶器发生较晚,从较早的铅钡玻璃那里借鉴过来配方和施釉技术,然后自行发展。同时铅钡玻璃按照自己的路径继续发展。也就是说,当绘彩类铅釉陶器发展起来之后,作为其技术源头的铅钡玻璃制品依然流行,因此,两者并存于世是正常现象。以并行发展和共存现象作为否认两者关系的理由,至少在目前看来,似乎并不太具有说服力。

前文已述,鸿山玲珑球和安乐店陶罍各自被研究者认定为中国甚至世界上最早的低温铅釉陶器。在此之前,分别被赋予这份殊荣的,还有关中西汉中期墓葬出土器物和长安汉墓之陈请士墓随葬的一组铅釉陶器。关中西汉中期墓葬最早之说是俞伟超先生首创34,然后为诸家征引,几为不易之论。然所出究竟何物,具有何种特征,俞先生并未明示,征引者也无人探究,这批资料迄今也付阙如,今人已难述其详。长安陈请士墓者,出土有灶、仓、壶、豆等一组12件铅釉陶器。发掘者将其年代确定为西汉武帝初年35。但征引者对此年代并不认同,故其出土物作为最早的铅釉陶未获公认36。因此,如果纯粹以低温铅釉陶器的概念去衡量,目前所见考古发掘出土品中,鸿山玲珑球无疑是年代最早者,且是绘彩类当中之最早者。而临淄安乐店陶罍则是单色釉中之年代最早者。至于是否为目前所知世界最早者,兹事体大,容另文述及。

五 结语

山东临淄安乐战国墓葬的青釉罍把中国古代低温铅釉陶器起源于战国的观点坐实了,是目前所知经科学发掘的年代最早的单色釉铅釉陶器,其误读与匡正过程均具有重要学术史价值。期间两位剑锋先生起到了关键作用。美国纳尔逊阿特金斯收藏的青釉罍与临淄战国墓所出具有广泛的一致性,两者可以互证而不是以此否彼。前者出自韩君墓之说是早期的学术假说,且很快被否定,但因辗转征引而导致至今仍在以讹传讹。江苏无锡鸿山越国贵族墓葬出土所谓彩绘琉璃釉盘蛇玲珑球,是目前经正式考古发掘出土的年代最早的低温铅釉陶器,而且是最早的绘彩类铅釉陶器。绘彩类铅釉陶器的发生是对铅钡玻璃进行技术借鉴的结果,但它们不是继承或者取代的关系,因此会并行发展。